- 相較於易產生災害的中大型地震,規模較小的微地震活動通常被人們所忽視,然而根據許多科學研究發現,微地震的活動行為與斷層帶的活動息息相關,地震學家可以透過研究微地震之分佈、規模大小、震源機制及發震頻率等,瞭解其所在之斷層帶的應力環境、斷層帶構造及斷層特性,繼而推估大地震可能的震源行為。由於微地震所產生的地動振幅較小且頻率較高,使用地表地震站觀測時容易被人為活動所干擾,因此地震學家通常使用井下地震儀避開地表雜訊以監測微地震。

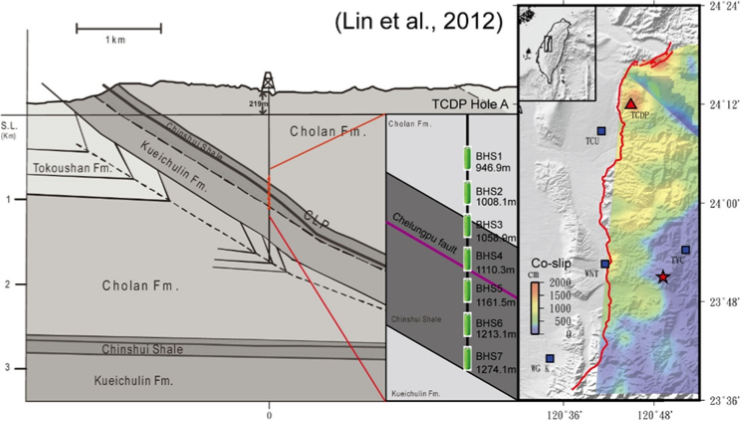

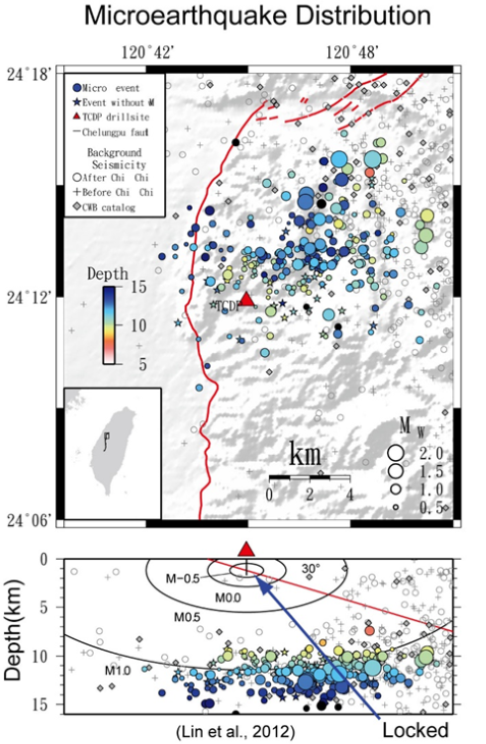

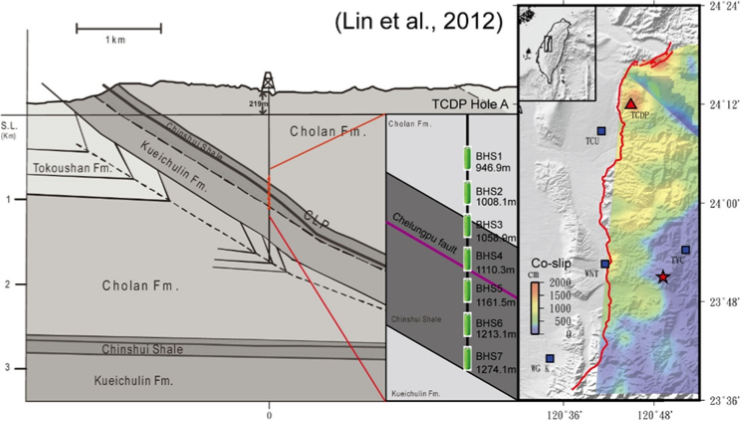

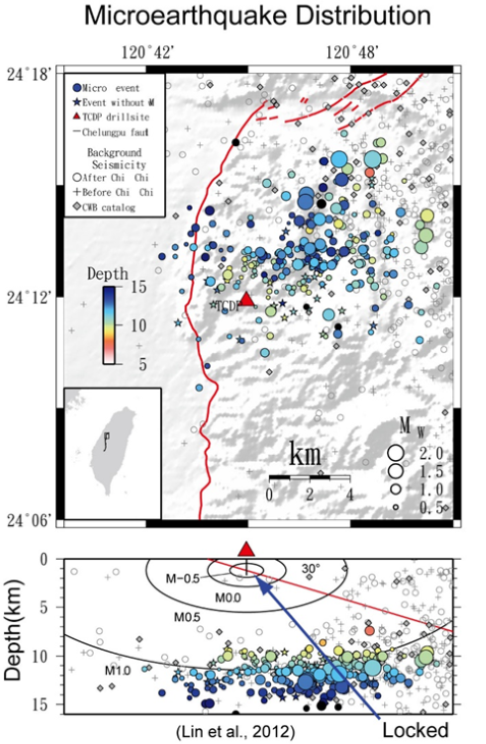

- 集集地震後,中央大學研究團隊於2006年在車籠埔斷層帶北段最大同震位移處(約12公尺)安裝七層垂直井下地震儀陣列 (圖一),以四號地震儀(BHS4)為中心向車籠埔斷層上磐與下磐展開,用以監測車籠埔斷層的微地震活動。研究結果顯示,集集地震發生六年後,北段車籠埔斷層上完全沒有任何的微地震發生(圖二),此結果顯示主要斷層帶完全鎖住(Locked),推測其剪切應力於集集地震時完全釋放並重新累積,因此無法產生微地震。井下地震儀記錄到此區域平均每日發生約10個規模0~2的微地震,相較於地表網每二至三日僅1個微地震有顯著進步,顯示避開地表人為活動雜訊對於監測微地震之重要性。這些微地震分佈位置在10公里深之滑脫面上,此滑脫面對車籠埔斷層之影響仍需進一步研究與討論。(由美國加州理工學院地震學實驗室林彥宇博士後研究員撰寫)

參考文獻:

Lin, Y. Y.,K. F. Ma, and Oye, V., 2012. Observation and scaling of microearthquakes from the Taiwan Chelungpu-fault borehole seismometers, Geophys J. Int.,190, 665–676, doi: 10.1111/j.1365-246X.2012.05513.x.

|

圖一、井下地震儀陣列安裝示意圖。此震列安裝於車籠埔斷層北段最大同震位移區域(右圖三角形)。紅色線為車籠埔斷層地表破裂,紅色星型表示集集地震震央。右圖顏色為集集地震同震位移模型。地震儀安裝深度範圍為946 m至1274 m,間距為50~60 m (中圖綠色長方形)。其中BHS4最靠近車籠埔斷層主破裂帶(中圖紫色線)。井下地震儀所在的地質構造如左圖所示。此圖摘自Lin et al.(2012)圖一。

圖二、區域微地震分佈圖。紅色三角形為井下地震儀陣列位置,紅色線表車籠埔地表破裂面(上圖)及30°傾角破裂位置(下圖)。實心圓圈表已知地震規模的微地震,實心星型為未知地震規模之微地震,顏色表示深度。灰色符號為CWB地震目錄之背景區域地震。符號大小代表地震規模。下圖中黑色橢圓線是地震儀陣列對不同規模地震之偵測能力下界。藍色箭頭指被鎖定的區域。本圖摘自Lin et al.(2012)圖五。

|