揭開花東縱谷北段斷層結構的神秘面紗——淺談斷層帶首波

林姿綺1, 3、Gregor Hillers2、李憲忠1、洪淑蕙3

1中央研究院地球科學研究所

2芬蘭赫爾辛基大學地球科學與地理系暨地震研究所

3國立臺灣大學地質學系暨研究所

台灣位於環太平洋地震帶,是全球地震活動最頻繁的地區之一。此區的斷層系統錯綜複雜,了解它們的特性對於研究孕震構造成因及減少地震災害的影響至關重要。近年來花東縱谷北段發生了多起規模大於M6的災害地震,包括2013年瑞穗地震、2018年、2019年及2024年花蓮地震,再次提醒我們深入研究這個區域主要發震構造的重要性。

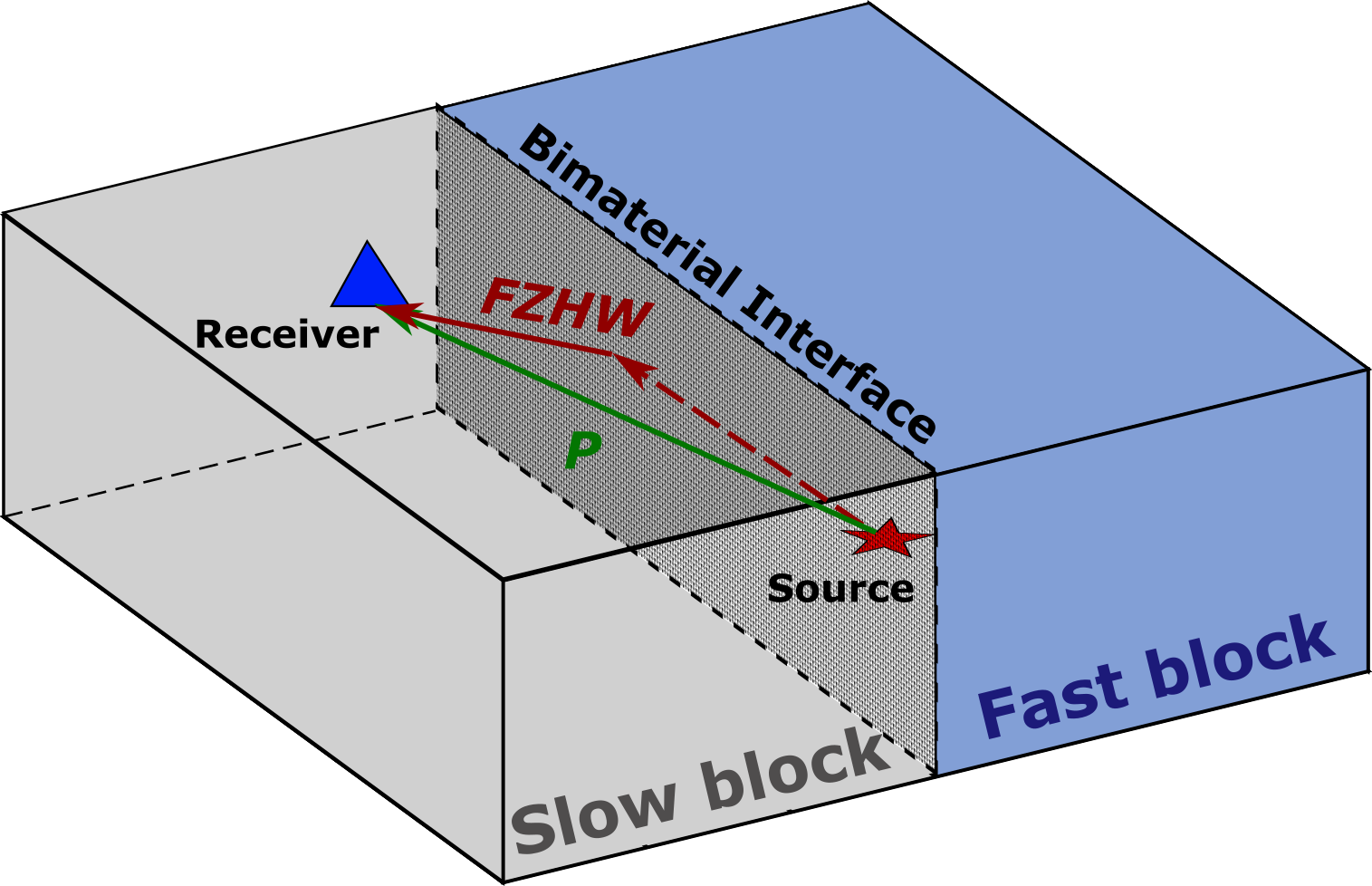

在此研究背景與動機下,我們的研究聚焦在一種特殊的地震波——斷層帶首波(Ben-Zion, 1989, Fault Zone Head Waves)來解開斷層結構之謎。這種地震波類似於沿地殼與上部地函交界處傳播的Pn波,但其獨特之處在於它主要出現在斷層為雙材料介面的情況下,即當斷層兩側的岩石材料存在顯著速度差異時,斷層帶首波會沿著速度較慢的一側傳播(圖一)。斷層帶首波的出現往往是雙材料界面存在的直接證據,並能夠提供斷層結構的高解析度資訊,成為研究斷層力學的有力工具。

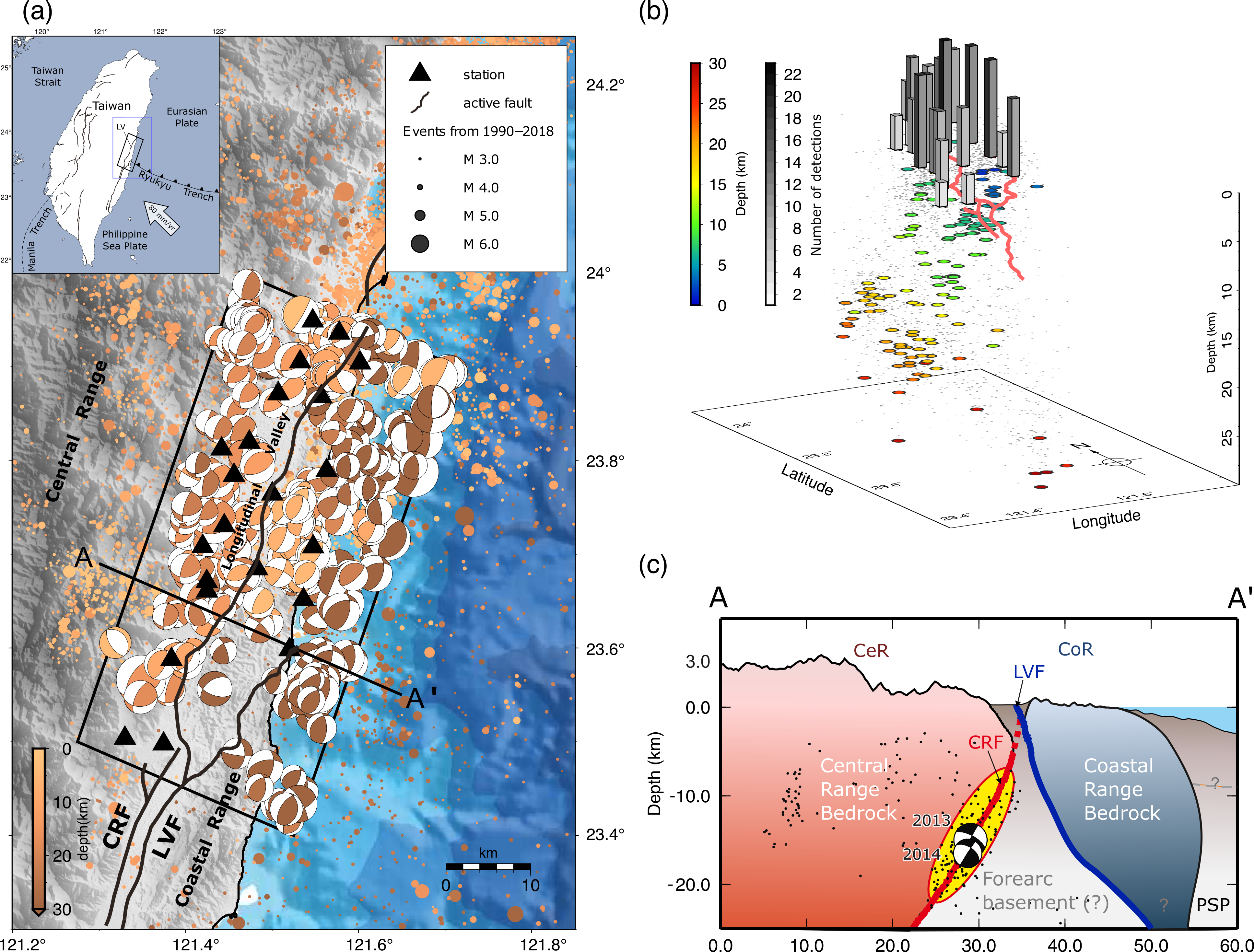

為了揭示台灣斷層的神秘面紗,我們選擇花東縱谷北段斷層系統作為研究區域(圖二),分析2012年至2018年間超過8000筆地震波形,並採用自動檢測算法(Ross & Ben-Zion, 2014)搜尋首波。結果如三維透視圖所示,檢測到首波的地震事件大部分位於深度20公里內、向西傾斜的中央山脈斷層面上,顯示該斷層段兩側存在明確的速度差異(大約為1-2%的P波速度)。

進一步應用粒子運動(Particle motions)、偏振(Polarization)和隔距時差(Moveout)等分析,來確認首波相位擷取的準確性與穩定性。結果顯示,除了主要的恆定特徵外,地表斷層沿線西側的多個測站也呈現出經典的時差模式,表明在此研究區域中,不僅淺部存在雙材料界面,深部也有連續性的雙材料界面,同時界面西側的震波速度亦相對較慢。此結果與前人的速度構造研究(如,Kim et al., 2006)大致相符,且進一步揭示空間中雙材料界面的連續性及其確切位置。

儘管研究區域內的地質結構複雜,斷層帶首波的分析仍為我們提供了對斷層結構的深入了解,希望這項研究能為台灣東部的孕震構造與地震活動研究提供新的視角。

圖一、斷層帶首波傳播原理示意圖。紅色虛線描繪了斷層帶首波的傳播路徑,該首波從震源(紅色星號)沿著雙材料界面(Bimaterial interface)以速度較快的一側塊體的速度傳播。隨後,斷層帶首波將能量折射向速度較慢一側的塊體,這一過程由紅色箭頭指示,並被位於慢塊體中的測站(藍色三角形)接收。綠色路徑顯示了直達P波,直達波以較慢一側塊體的速度朝測站傳播。

圖二、台灣東部縱谷北段地震地質背景與斷層帶首波檢測圖。(a)黑色三角形為本研究中使用的臺灣強地動觀測網(TSMIP)地震站。橘色圓點表示1990年至2018年間ML≥3的背景地震。黑框內的海灘球為2012-2018年的震源機制(資料來自BATS CMT目錄)。(b)使用沿縱谷北段附近測站的地震紀錄進行自動斷層帶首波檢測的結果。彩色圓點表示檢測到斷層帶首波的事件。(c)縱谷北段斷層系統構造概念圖。紅線為向西傾斜的中央山脈斷層,藍線為向東傾斜的縱谷斷層(此圖參考自Lee et al., 2023的圖6)。

參考文獻

Ben-Zion, Y. (1989). The response of two joined quarter spaces to SH line sources located at the material discontinuity interface. Geophysical Journal International, 98(2), 213–222. https://doi.org/10.1111/j.1365-246x.1989.tb03346.x

Kim, K. H., Chiu, J. M., Pujol, J., & Chen, K.-C. (2006). Polarity Reversal of Active Plate Boundary and Elevated Oceanic Upper Mantle beneath the Collision Suture in Central Eastern Taiwan. Bulletin of the Seismological Society of America, 96(3), 796–806. https://doi.org/10.1785/0120050106

Lee, S.-J., Liu, T.-Y., & Lin, T.-C. (2023). The role of the west-dipping collision boundary fault in the Taiwan 2022 Chihshang earthquake sequence. Scientific Reports, 13(1), 3552. https://doi.org/10.1038/s41598-023-30361-0

Ross, Z. E., & Ben-Zion, Y. (2014). Automatic picking of direct P, S seismic phases and fault zone head waves. Geophysical Journal International, 199(1), 368–381. https://doi.org/10.1093/gji/ggu267