大埔地震特刊-臺灣西南部的地震與地質災害:2025年嘉義大埔地區規模6.4地震之啟示

Seismic and geologic hazards in southwestern Taiwan: Lessons learned from the 2025 M6.4 Dapu Earthquake

Performance of the P-alert real-time shakemaps system and onsite warning during the 2025 ML6.4 Dapu earthquake

大埔地震期間P-Alert系統之即時震度圖與預警表現

Yih-Min Wu (吳逸民), Yueh-Ho Lin (林月合), Benjamin Ming Yang (楊民) & Siao-Syun Ke (柯孝勳)

國立臺灣大學地質科學系

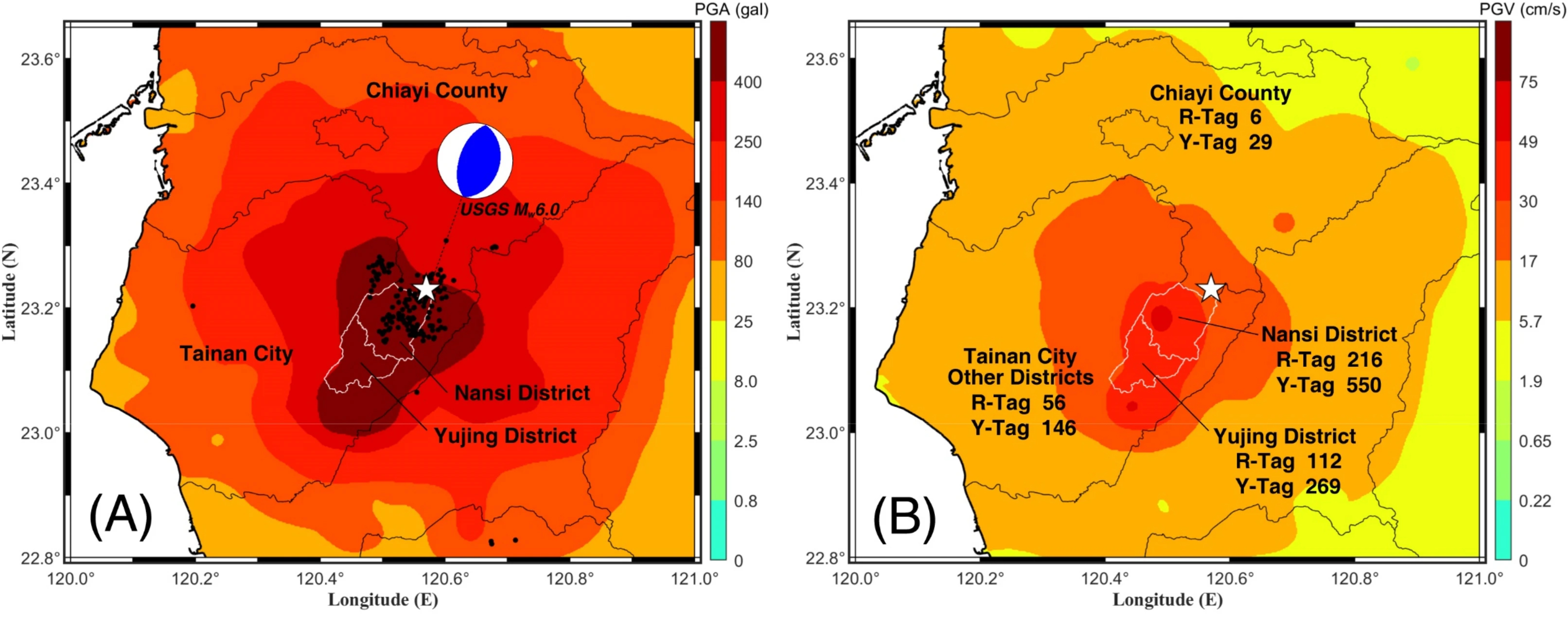

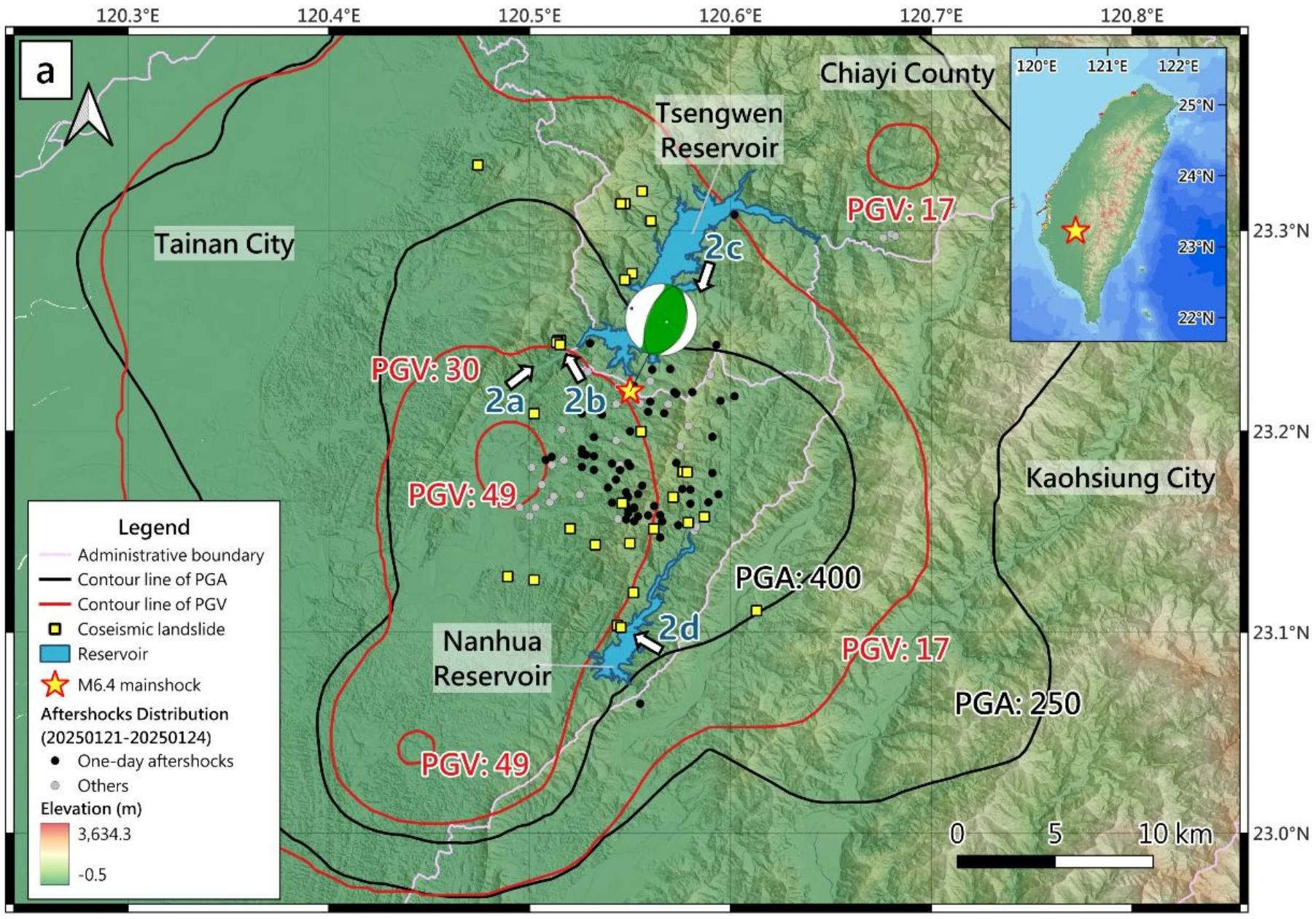

P-Alert地震預警網之即時震度圖系統在地震發生後僅36秒內就生成了詳細的震度圖。最強烈的震動主要集中在震央西南方,這與實際觀察到的災損分布情形相符,指示地震發生後往西南方破裂。大部分的災損集中在楠西區與玉井區,該區域的最大地表加速度(PGA)超過400 gal,最大地表速度(PGV)超過30公分每秒。此外,單一P-Alert現地型預警於震央30公里內,可彌補區域型預警系統之缺憾。

註:災損統計至2025/02/04。

P-Alert地震預警網之即時震度圖與建物災損紅黃單分布

Strong-motion characteristics of 2025 ML 6.4 Dapu earthquake, Taiwan

2025 ML 6.4 大埔地震的強地動特性

Chien-Min Su1 (蘇建旻), Yi-Ying Wen1 (温怡瑛) & Chun-Te Chen2 (陳俊德)

1國立中正大學地球與環境科學系、2財團法人中興工程顧問社防災科技研究中心

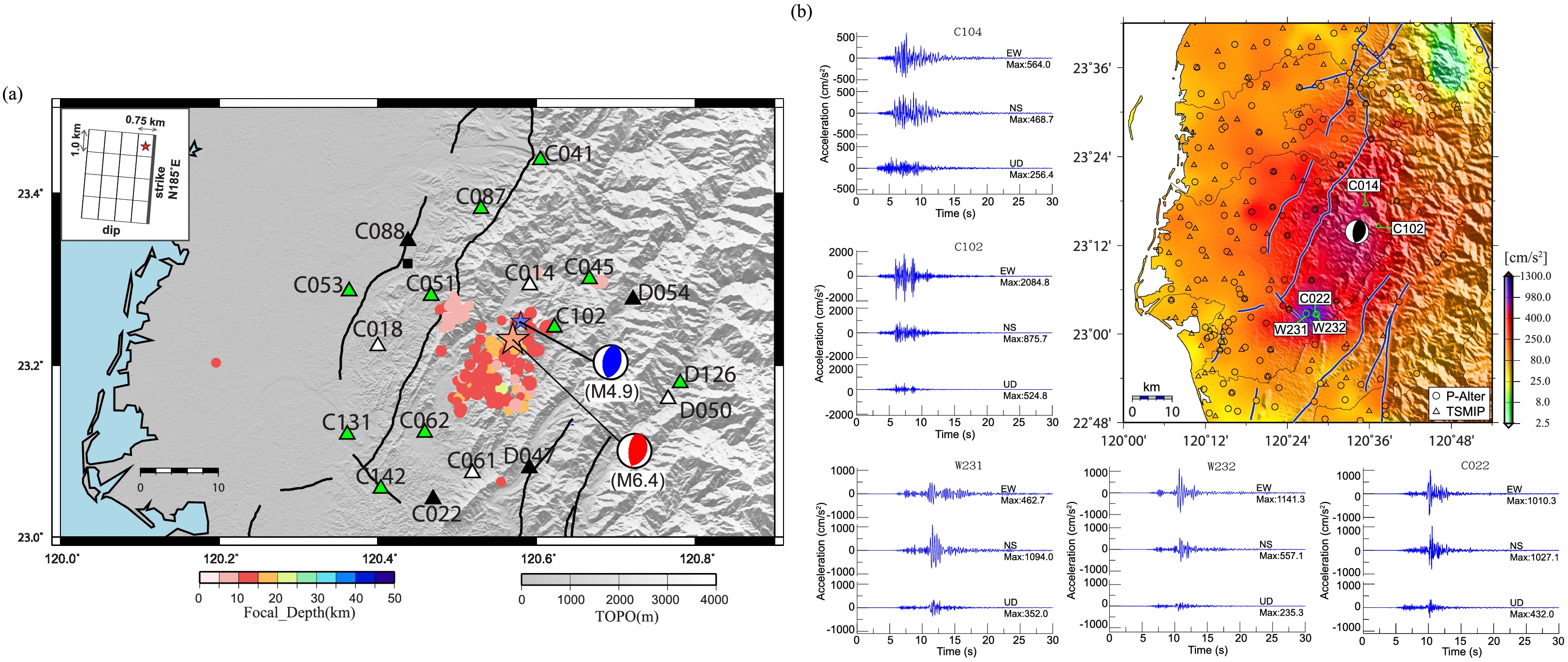

本研究利用近場強震資料及經驗格林函數(EGF)法,成功模擬出0.2至10 Hz頻段內的寬頻強地動,結果顯示2025年大埔地震主要向南破裂的趨勢,並且於一面積約4×3公里的強地動產生區(SMGA)釋放出高達約25.4 MPa的應力;這一應力降值與2010年甲仙地震(26.2 MPa)和2016年美濃地震(17.0 MPa)的數值相當。此外,本研究亦發現,除了少數測站,大部分近震源地區在2025年大埔地震期間表現出線性反應。地震能量主要集中於2至5 Hz頻段,這一頻率範圍對低層建築的影響顯著。

2025大埔地震的SMGA模型以及近場強震紀錄

Performance of the ETAS model in forecasting aftershock occurrence and site-specific ground-shaking intensity for the 2025 Dapu, Taiwan, earthquake sequence

ETAS模型於2025年台灣大埔地震序列中預報餘震發生與特定場址震度之性能表現

Ming-Che Hsieh1 (謝銘哲), Min-Hsuan Chang1 (張閔瑄), Yu-Chen Tai2 (戴榆蓁), Chun-Te Chen3 (陳俊德) & Ting-Ying Lu2 (呂亭瑩)

1國立中央大學地震災害鏈風險評估及管理研究中心、2國立中央大學地球科學學系、3財團法人中興工程顧問社防災科技研究中心

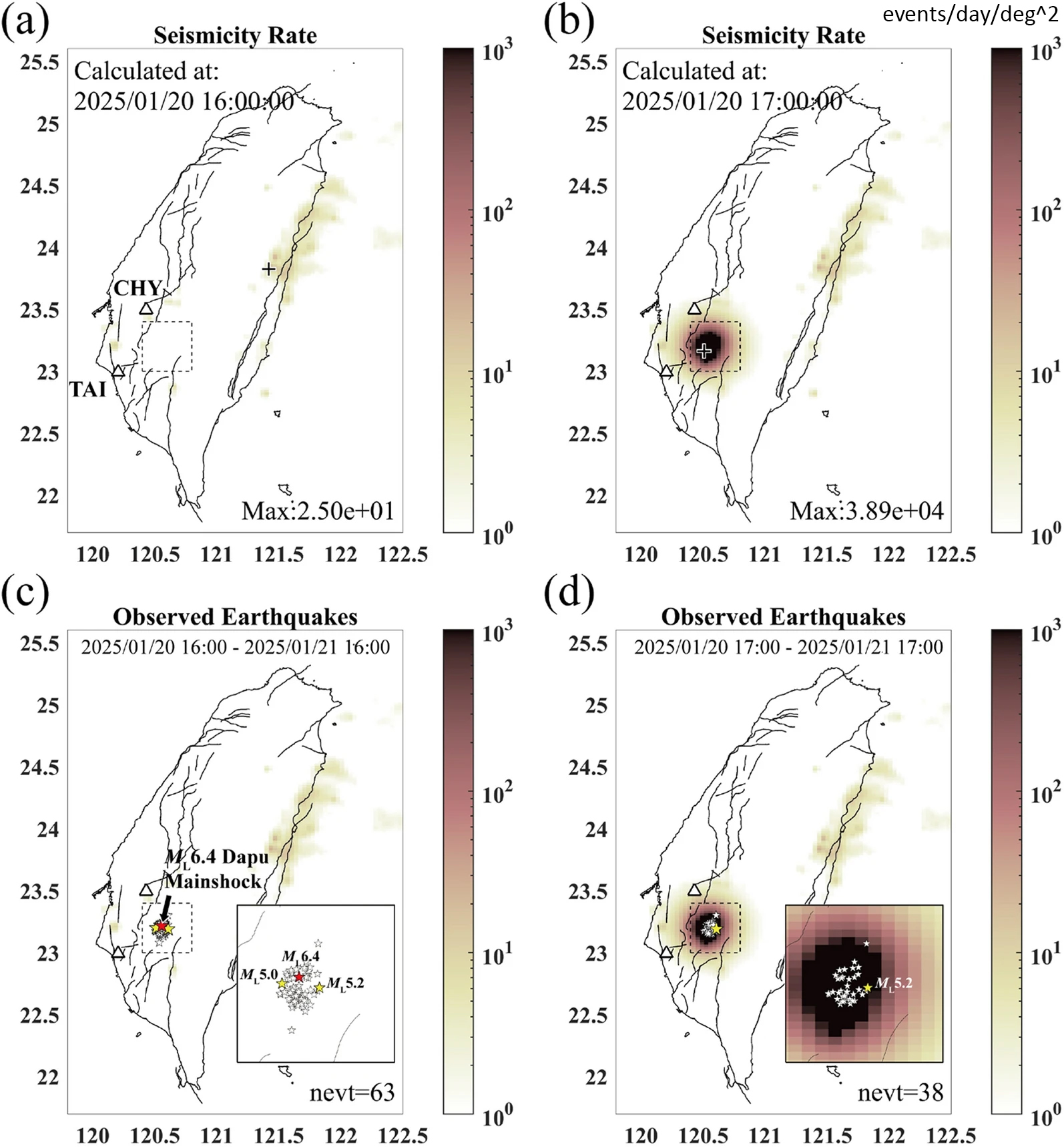

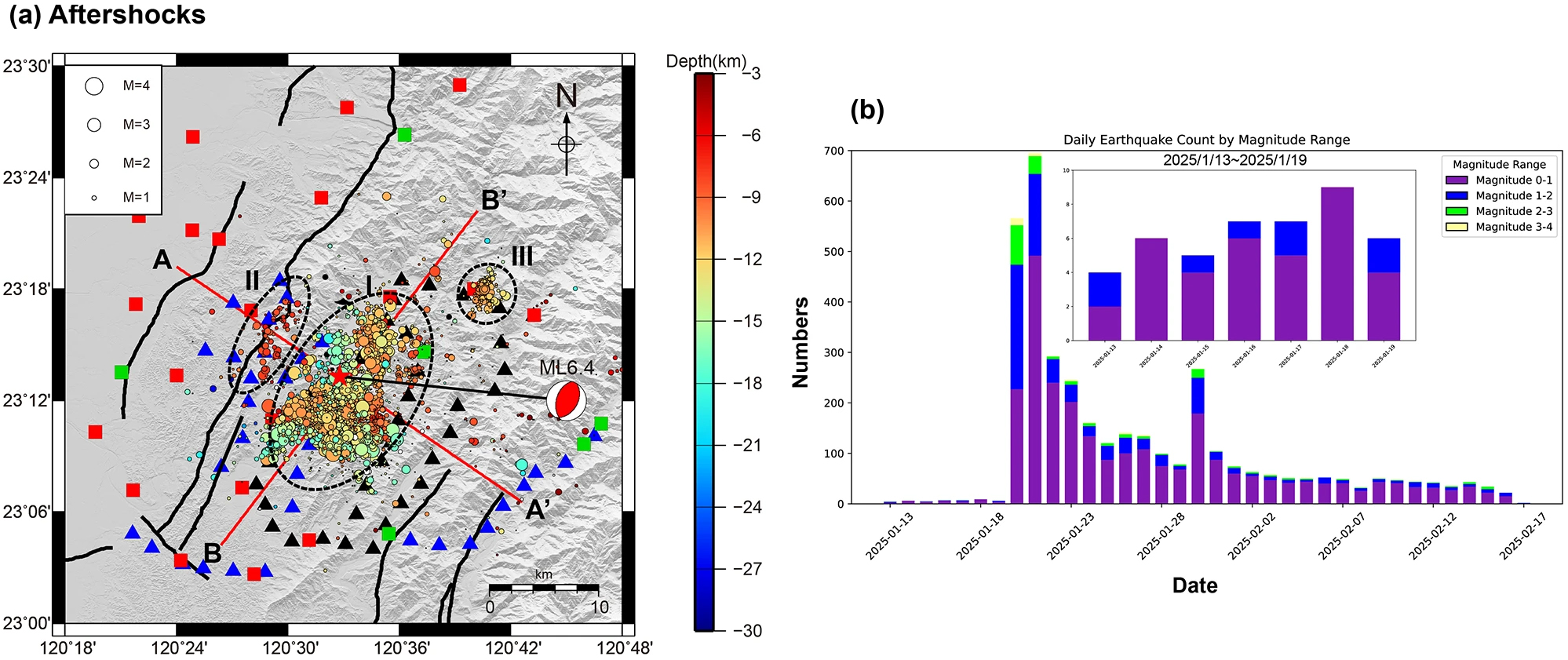

2025年大埔地震序列突顯即時餘震與震度預報在地震災害應變與風險管理中之重要性。本研究結合傳染型餘震序列模型(Epidemic-Type Aftershock Sequence, ETAS)與地震動模型(Ground Motion Model, GMM),針對大埔地震進行餘震活動與特定場址震度之預報。分析結果顯示,透過長期與即時地震目錄評估地震活動率,可有效預報未來數日內餘震分布;主震後平均每5–6天即可能發生規模5以上之較大餘震;餘震發生機率由主震後1天內的30.5%上升至10天內的67.8%,與實際觀測一致;根據地震動模型所計算的震度機率曲線,嘉義與台南兩觀測站的震度預測亦準確反應觀測震度。整體而言,本研究展示ETAS與GMM整合應用於大埔地震序列之成效,有助於強化台灣地震預報與震災應變能力,提供未來實務應用之參考。

大埔地震序列即時地震活動預報示意圖

Seismogenic structure of the 2025 M6.4 Dapu earthquake sequence in western Taiwan revealed by a deep-learning-empowered earthquake catalog

基於深度學習地震目錄揭露2025年台灣西部大埔地震序列之發震構造

Wu-Yu Liao1 (廖勿渝), En-Jui Lee1 (李恩瑞), Ruey-Juin Rau1 (饒瑞鈞), Da-Yi Chen2 (陳達毅), Strong Wen3 (温士忠), Kuo-En Ching4 (景國恩) & Wen-Tzong Liang5 (梁文宗)

1國立成功大學地球科學系、2中央氣象署地震測報中心、3國立中正大學地球與環境科學系、4國立成功大學測量及空間資訊學系、5中央研究院地球科學研究所

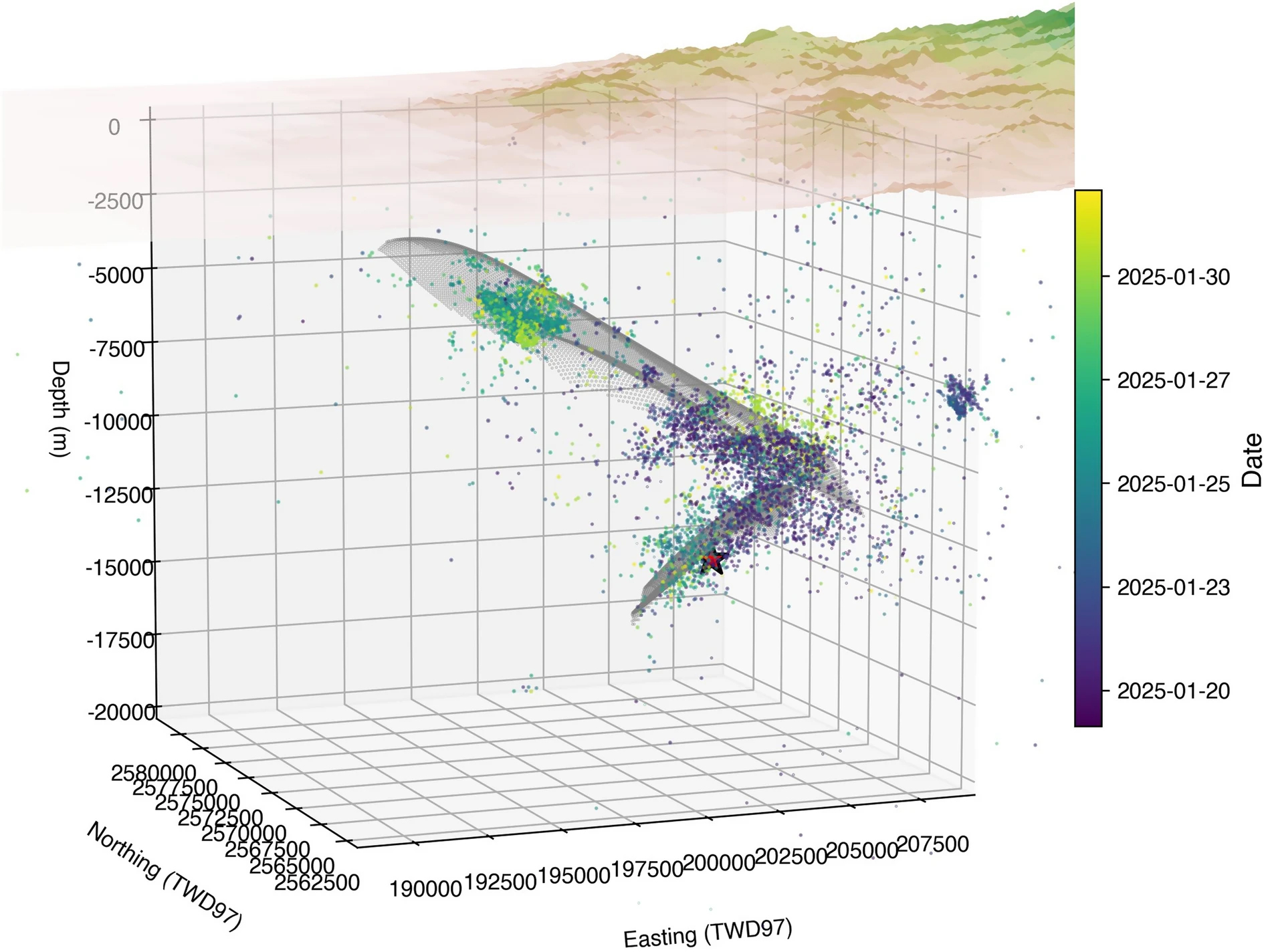

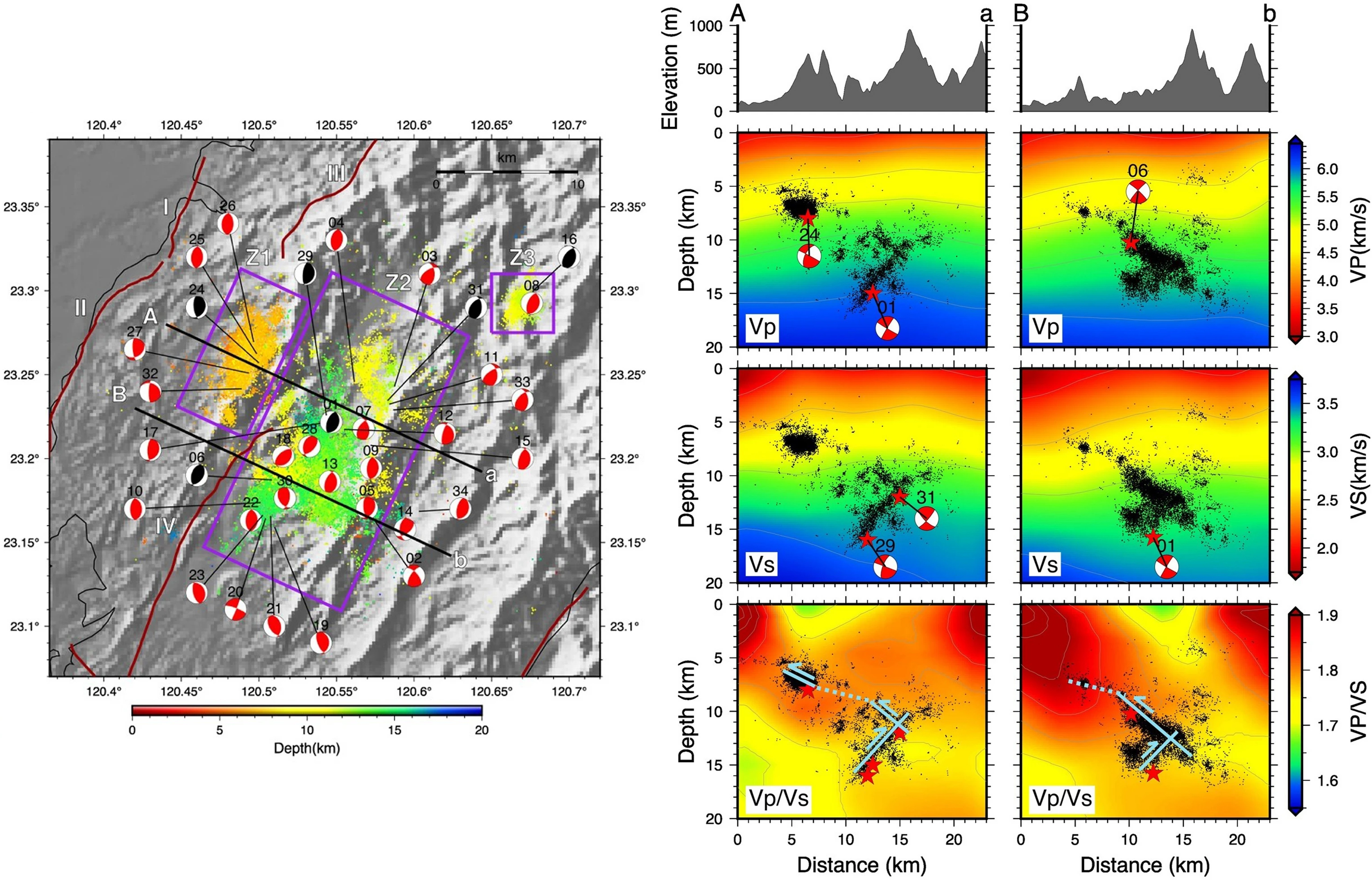

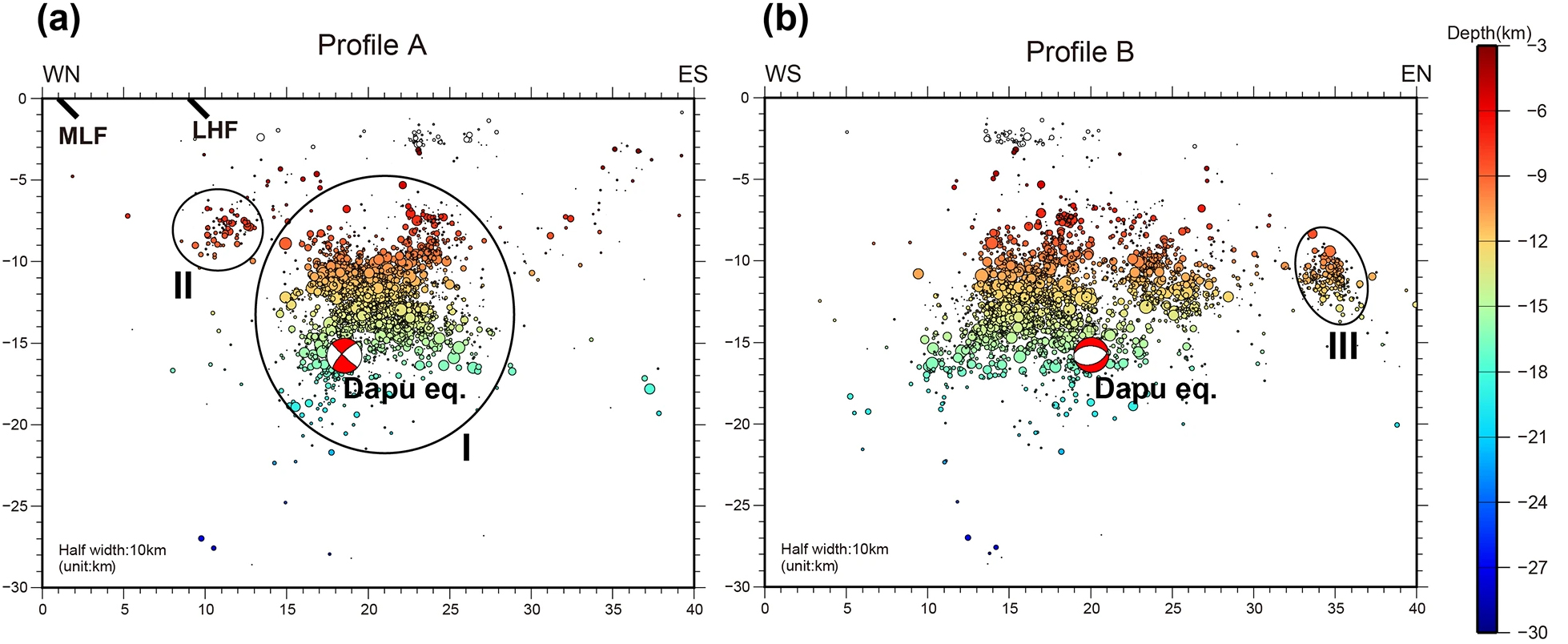

本研究探討2025年台灣西部大埔規模6.4地震相關的三維發震構造。基於台灣寬頻地震網、台灣強地動觀測網及中央氣象署地震觀測網的資料,本研究透過深度學習驅動的地震目錄建構方法,在2025年1月20日至31日期間共辨識出6,805個地震事件。值得注意的是,這次地震序列涉及一已存在的斷層系統的重新活動,其特徵為一條位於5至10公里深、傾角27°的東傾斷層(可能對應至木屐寮-六甲斷層),以及一條位於10至15公里深、傾角37°的西傾盲斷層。餘震與誘發地震的分布顯示出影響鄰近活動斷層的複雜應變累積模式。這些研究結果突顯出持續監測的重要性,有助於更深入了解並可能減輕該區域未來的地震災害。

大埔地震序列孕震構造之三維構造示意圖

Applying a weighted template-matching algorithm (WTMA) to investigate the seismogenic structures and microseismic activity of the 2025 ML6.4 Dapu earthquake sequence in Taiwan

應用地震波形相似度搜尋技術解析大埔地震序列微震與發震構造特徵

En-Jui Lee1 (李恩瑞), Wu-Yu Liao1 (廖勿渝), Po Chen2 (陳珀), Ruey-Juin Rau1 (饒瑞鈞), Yuan-Hsi Lee3 (李元希), Strong Wen3 (温士忠), Kuo-En Ching4 (景國恩), Da-Yi Chen5 (陳達毅) & Wen-Tzong Liang6 (梁文宗)

1國立成功大學地球科學系、2懷俄明州立大學、3國立中正大學地球與環境科學系、4國立成功大學測量及空間資訊學系、5中央氣象署地震測報中心、6中央研究院地球科學研究所

此報告以深度學習建構的地震目錄為基礎,將地震波形以加權模版比對法(Weighted Template Matching Algorithm, WTMA)分析2025年1月20日ML6.4大埔地震序列,成功偵測出超過4萬筆微震事件,大幅提升地震目錄的完整性與解析度。分析顯示地震主要分布在三個區域(Z1、Z2、Z3),主震區(Z2)顯示有多個斷層面參與破裂,包括東傾的滑脫面與西傾的基底斷層,顯示複雜的構造交互作用。研究進一步透過震源機制(CMT)分析與餘震分布推估主破裂斷層。分析結果指出,東傾斷層活動多出現在較淺層(5–13公里);而西傾斷層多出現在較深層(10–18公里),與既有基底構造再活化有關。此研究展示了WTMA與機器學習的結合可大幅提升地震序列解析能力,揭示大埔地震序列有多構造參與。

大埔地震序列微震分佈及發震構造示意圖

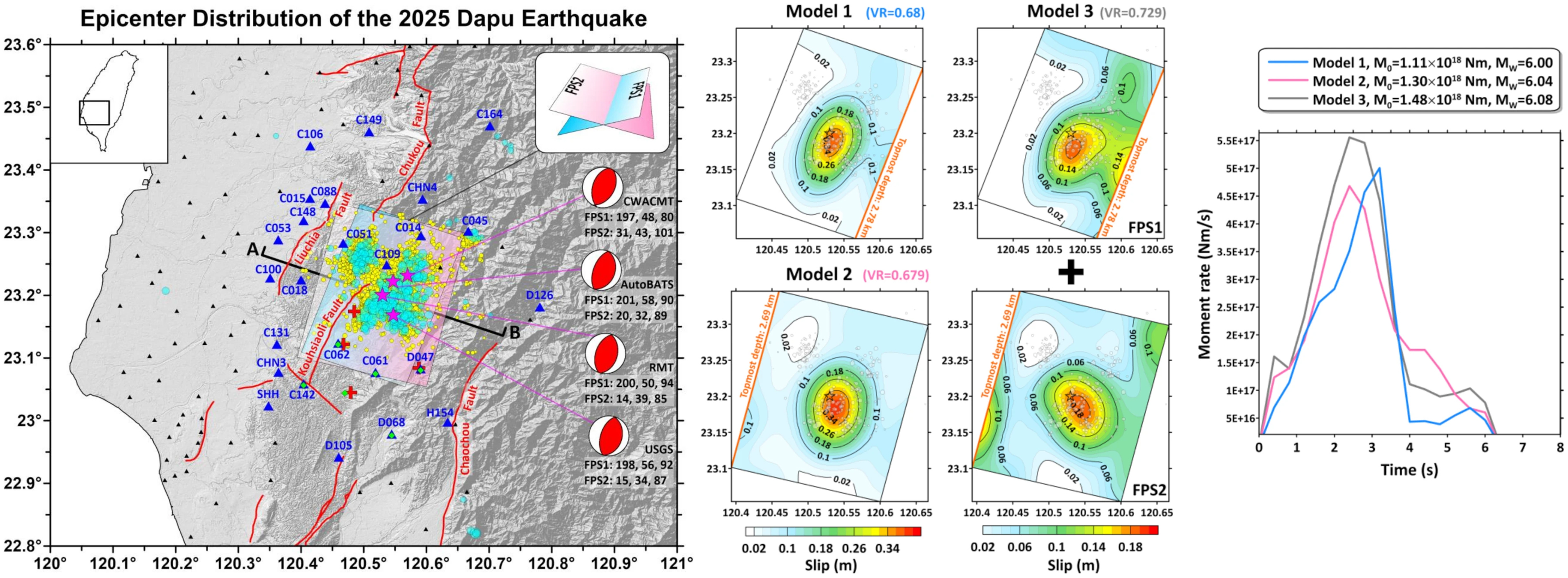

Source rupture model analysis of the 2025 Dapu earthquake, Taiwan

2025年台灣大埔地震震源破裂模型分析

Shiann-Jong Lee (李憲忠), Ting-Yu Liu (劉庭佑) & Tzu-Chi Lin (林姿綺)

中央研究院地球科學研究所

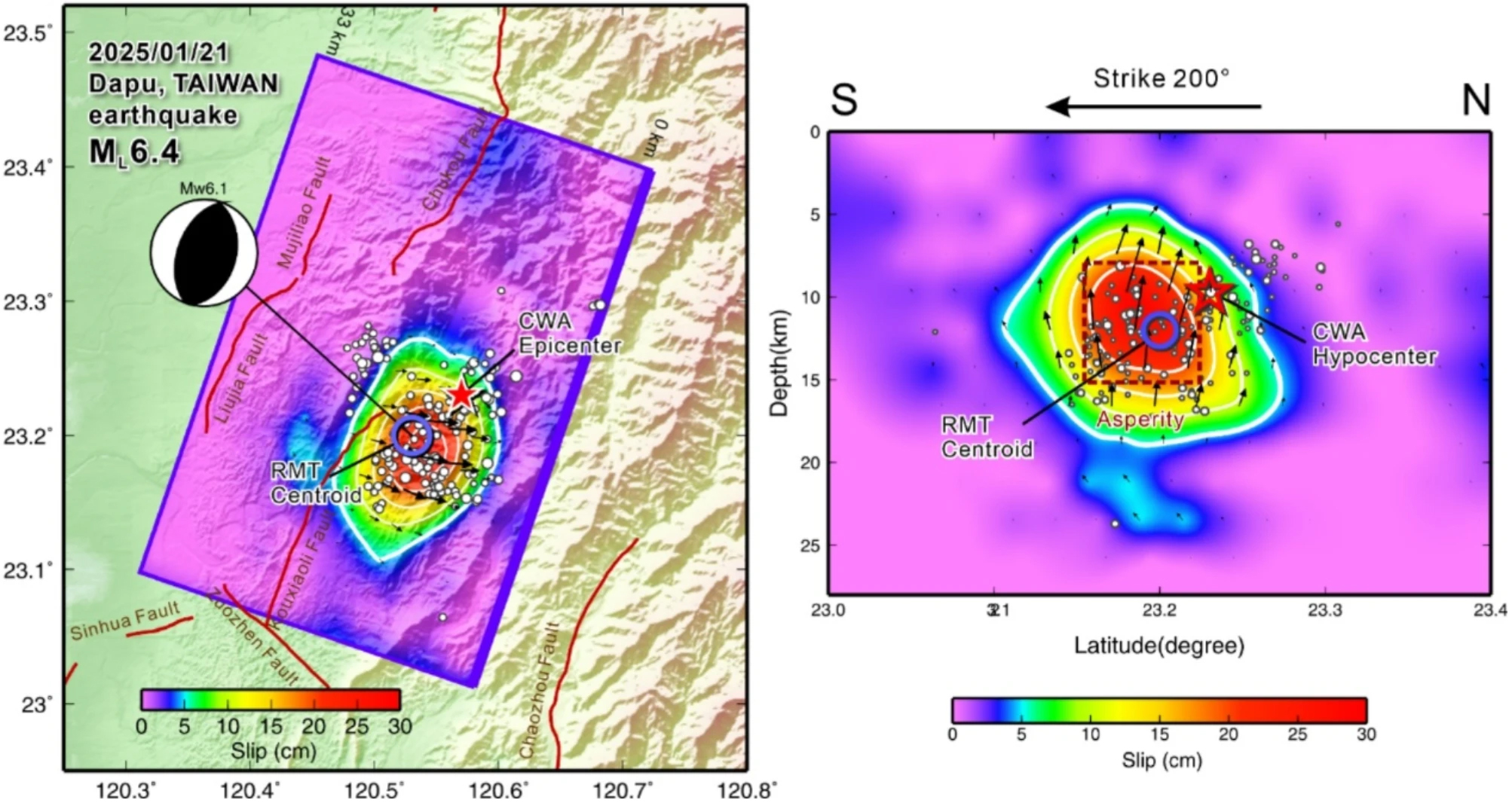

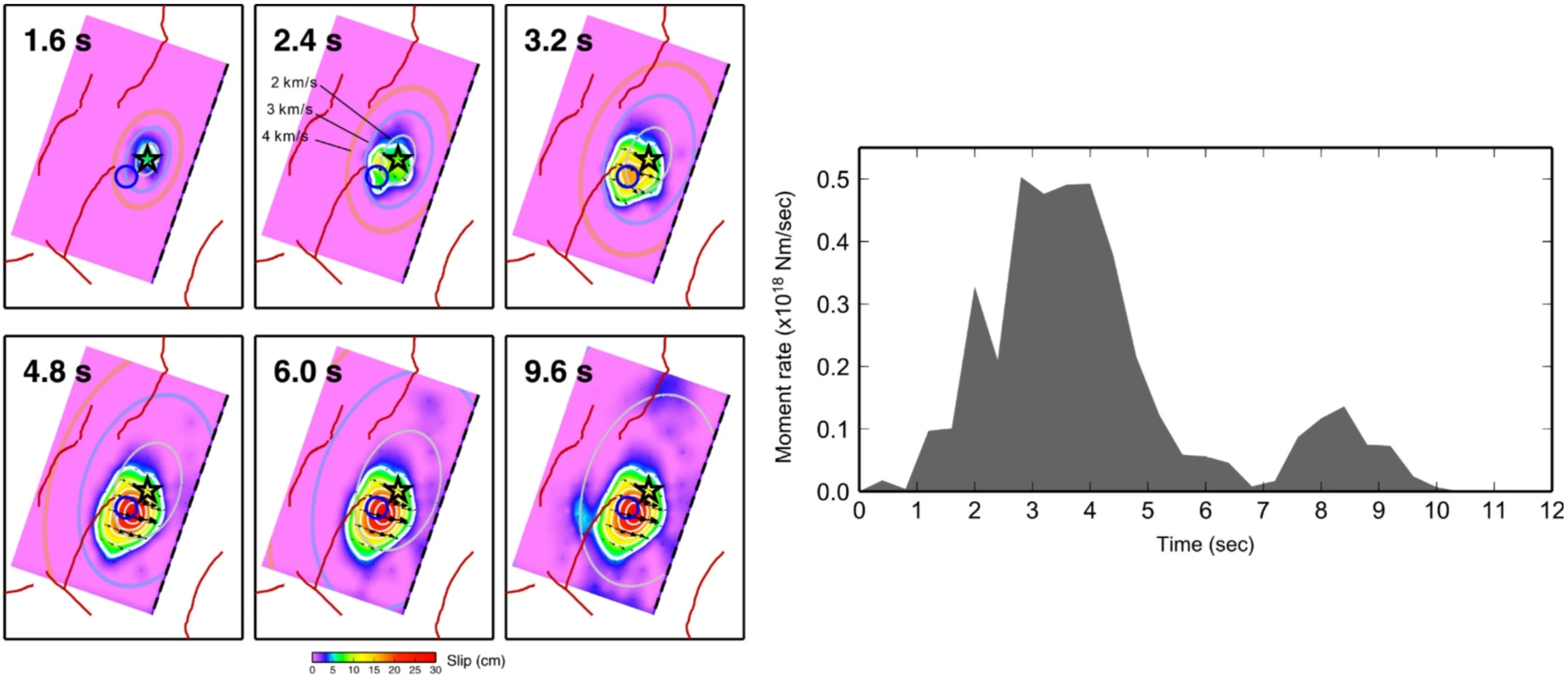

本研究結合遠震波形、近場GNSS同震位移與強震動觀測資料,針對2025年發生於台灣西南部的大埔地震(芮氏規模ML 6.4)進行聯合震源逆推分析,以揭示其破裂過程。研究納入即時地震矩張量(RMT)系統所推定的兩個可能斷層面,結果指出,傾角約50度、向西傾斜的斷層面最能解釋所有觀測數據。此次地震破裂從震源深度約10公里處開始,朝西南方向單向擴展,呈現明顯的破裂方向性。破裂速度由初期約每秒2公里逐漸增快至接近3公里,顯示破裂歷程中存在速度變化。能量主要集中釋放於震央西南側,對應一處顯著的高滑移區(asperity),最大滑移量約為30公分,平均應力降為1.0兆帕(MPa)。綜合分析顯示,本次地震的主要致震構造為位於滑脫面下方、地殼中深部的西傾盲斷層,該斷層並未延伸至地表。此結果提醒我們,有必要對台灣西南部滑脫層以下的深層地殼構造進行更全面的調查,並重新評估該區的地震潛勢。

2025年大埔地震震源破裂模型

Exploring the 2025 Dapu earthquake sequence using dense array

利用密集陣列探索2025年大埔地震序列

Chia-Nan Lai1 (賴佳男), You An Liu1 (劉祐安), Strong Wen1 (温士忠), Chien-Min Su1 (蘇建旻), Yi-Ying Wen1 (温怡瑛), Wu-Yu Liao2 (廖勿渝), En-Jui Lee2 (李恩瑞), Yu-Chih Huang3 (黃有志) & Ying Nien Chen1 (陳映年)

1國立中正大學地球與環境科學系、2國立成功大學地球科學系、3財團法人國家地震工程研究中心

本研究利用密集陣列對大埔地震序列進行了研究,特別是在大埔地震發生前一周,我們就已經在震央週邊地區佈設了39台三分量便攜式地震儀陣列。在地震發生後,我們在密集陣列周遭再增設了40台便攜式地震儀用以追蹤餘震活動。此規模6.4主震發生在台灣西南部的麓山帶地區,該地區具有一系列疊覆褶皺和逆衝斷層的特徵。根據重新定位的震源與震源機制解分析,我們發現了兩種不同的餘震分佈:一種與向西傾斜的斷層一致,另一種呈現以逆衝斷層為主的向東傾斜的分佈。我們的研究結果顯示大埔地震序列的破裂過程可以用共軛斷層破裂模型和觀測到的空間特徵的觸發機制來解釋。詳細的震源機制解分布亦支持這一解釋,表明地震序列期間存在複雜的斷層相互作用。我們深信,此次監測工作能夠對前震、主震、餘震做出精確的分析,這將為研究大埔地震的成因提供寶貴的第一手資料。

大埔地震序列及其深度剖面示意圖

Surface deformation associated with the 2025 Dapu earthquake

運用測地資料進行2025大浦地震地表變形觀測

Zixin Lee1 (李子昕), Ray Y. Chuang1 (莊昀叡), I-Ting Wang1 (王奕婷), Lishiue Chen1 (陳立學), Wu-Lung Chang2 (張午龍), Chi-Yu Chiu2 (邱紀瑜), Kuo-En Ching3 (景國恩), Sheng-Wei Guo1 (郭勝偉) & Chien-Liang Chen4 (陳建良)

1國立臺灣大學地理環境資源學系、2國立中央大學地球科學學系、3國立成功大學測量及空間資訊學系、4經濟部地質調查及礦業管理中心

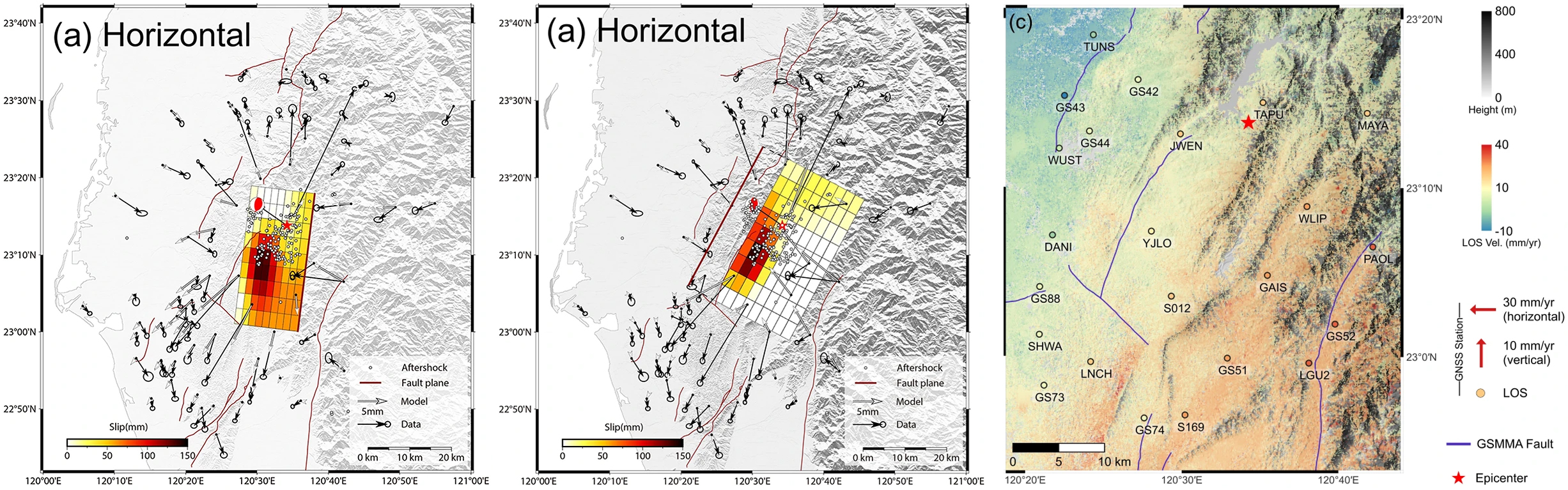

本報告為震後快速地表變形分析,利用GNSS與InSAR觀測資料分析同震位移場。結果顯示,地表位移達數公分,且干涉圖中未見明顯的不連續變化,推測無顯著地表破裂。為評估斷層滑移,我們採用半空間位移模型,針對兩個基於AutoBATS震源機制的潛在斷層面進行評估(西傾和東傾斷層面)。模型結果顯示,西傾斷層面的擬合度略小,與同震位移的趨勢也較為相近。此外,我們亦分析震前的地表變形,使用GNSS與SBAS-InSAR時序資料。研究結果顯示,在本區緯度的西部丘陵地區,存在高達每年超過35毫米的縮短率,但震央周圍並無明顯的速度梯度。這些結果有助於增進對台灣西南部斷層動態的理解,並突顯大地測量資料在地震災害評估中的關鍵角色。

西傾與東傾斷層面錯動模型,震間地表變形場

The 2025 M6.4 Dapu earthquake: preliminary field observation and surface deformation analysis

2025年大埔地震-初步的野外調查與地表變形分析

Chih-Heng Lu1 (盧志恒), Shao-Yi Huang2 (黃韶怡), Yi-Chun Hsu3 (徐乙君), I-Chin Yen4 (顏一勤), Hsin Tung5 (童忻), & Yu-Ting Kuo6 (郭昱廷)

1國立成功大學地球科學系、2國立臺灣大學新碳勘科技研究中心、3國立中央大學太空及遙測研究中心、4顏一勤應用地質技師事務所、5中央研究院地球科學研究所、6國立中正大學地球與環境科學系

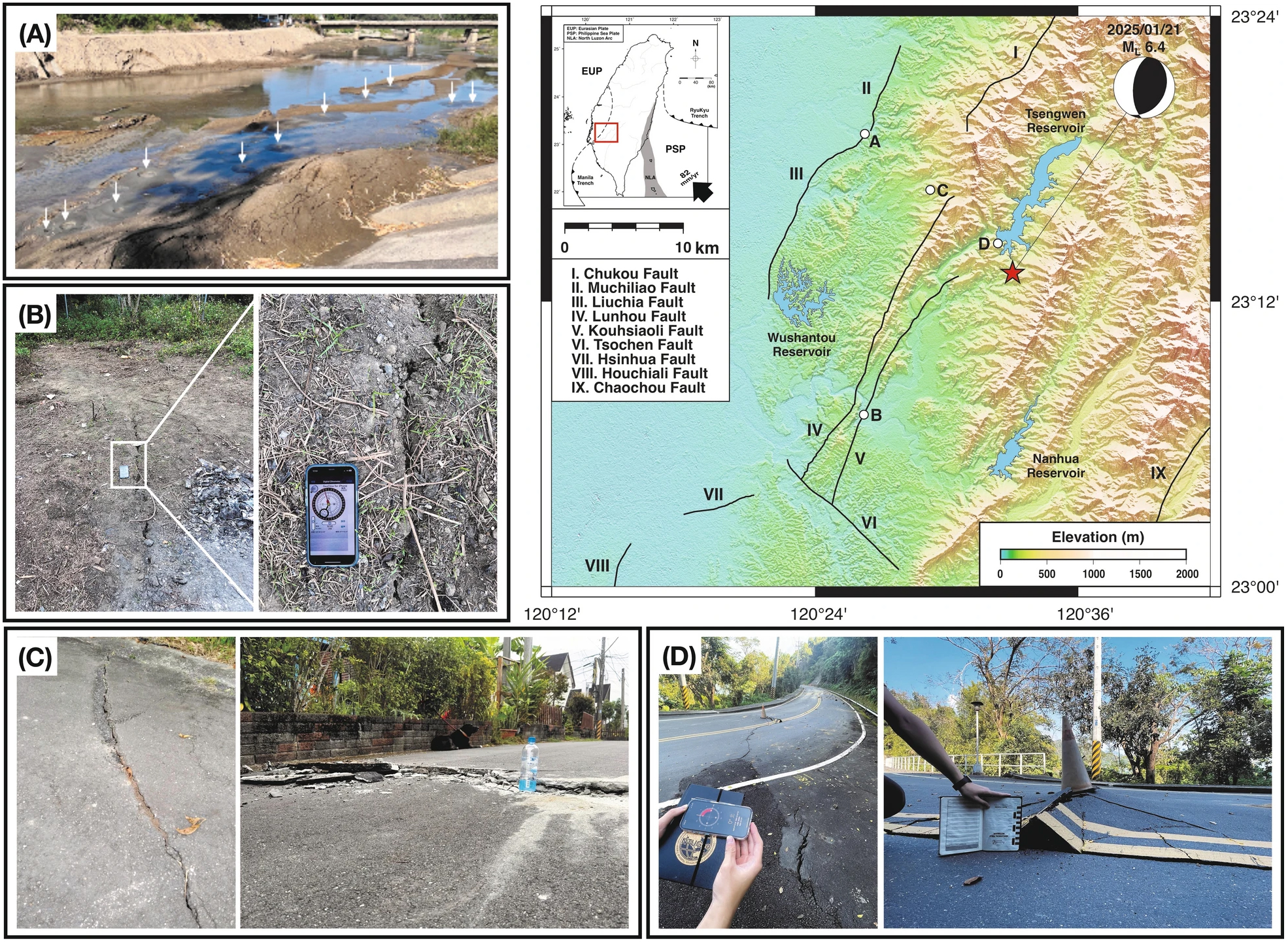

2025/1/21發生於臺灣西南部的大埔地震,野外調查中發現包含六甲斷層附近出現排列一致的噴砂現象,以及口霄里斷層線上的地表破裂,此外,也觀察到邊坡崩塌與側向擴展現象,突顯場址條件對地震災害影響的重要性。儘管本次地震未造成明顯的地表破裂,遙測與測地分析仍偵測到顯著的地表變形,顯示斷層於地下發生滑移並伴隨應力重新分布。從全球衛星導航系統(GNSS)測量、合成孔徑雷達干涉法(DInSAR)分析,量化此次地震所造成的同震位移。38個GNSS測站顯示,北向位移介於-12.24 mm至+24.56 mm,東向介於-17.92 mm至+9.7 mm,垂直向則為-8.53 mm至+50.05 mm。利用Sentinel-1A衛星資料進行的DInSAR分析顯示,上升軌與下降軌的相對視線方向(LOS)位移分別約為120 mm與80 mm。研究成果對於西南臺灣的地震潛勢評估與災害風險管理具有重要意義,亦突顯地震後持續監測對於掌握應力重分布與震後變形效應之必要性。

2025年大埔地震造成噴砂(A)、地裂(B)、路面裂縫(C)、邊坡崩塌與道路損壞(D)

Coseismic source model of the January 2025 Mw 6.1 Dapu earthquake from geodetic data and its implications for seismogenic structures in Southwestern Taiwan

利用測地資料推求2025年大埔地震之同震震源模型及其對臺灣西南部發震構造的暗示

Yogendra Sharma1, Kuo-En Ching1 (景國恩), Wu-Lung Chang2 (張午龍), He-Chin Chen3 (陳鶴欽), Shih-Han Hsiao1 (蕭詩涵), Wu-Yu Liao4 (廖勿渝), En-Jui Lee4 (李恩瑞), Ray Y. Chuang5 (莊昀叡) & Chien-Liang Chen6 (陳建良)

1國立成功大學測量及空間資訊學系、2國立中央大學地球科學學系、3內政部國土測繪中心、4國立成功大學地球科學系、5國立臺灣大學地理環境資源學系、6經濟部地質調查及礦業管理中心

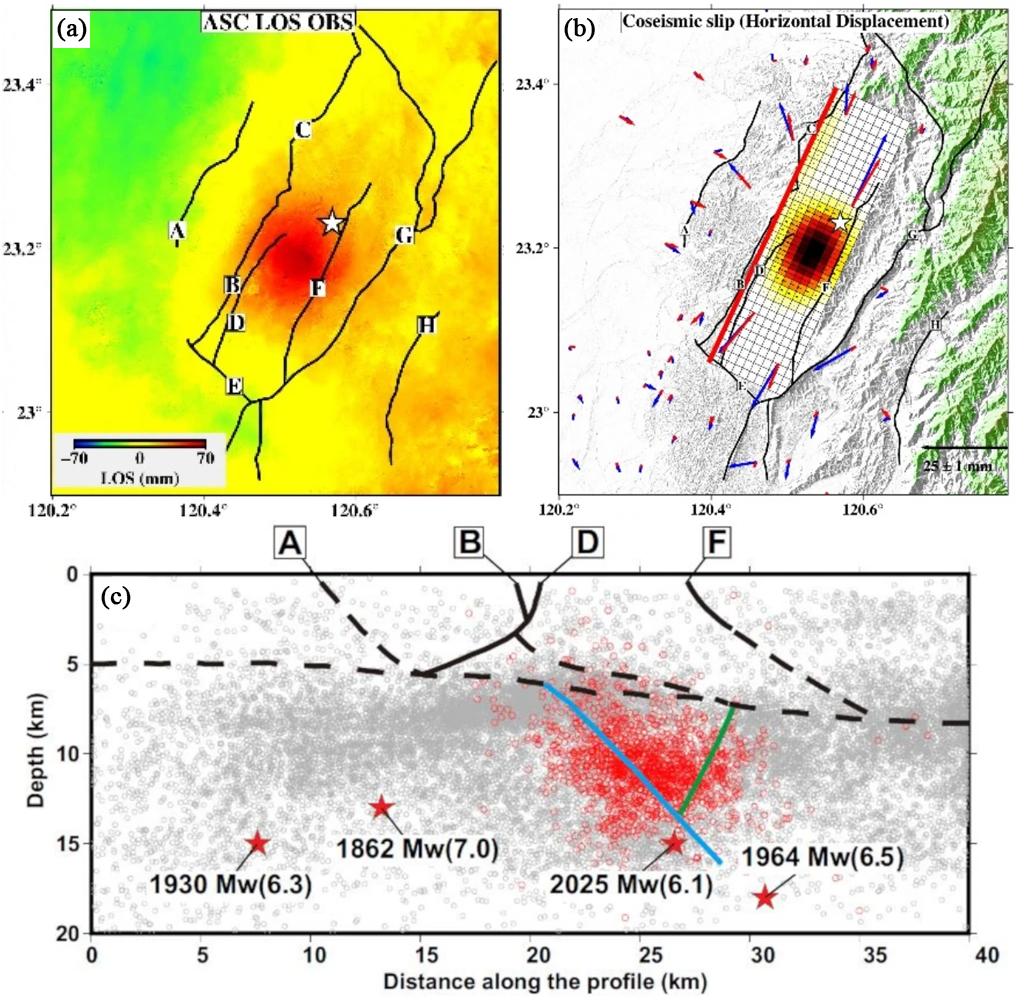

本研究利用GNSS與InSAR解算成果推求2025年大埔地震同震震源模型,結果顯示地震的初期階段,地表同震位移場主要反映地震能量的釋放可能來自於滑脫面以下之東傾逆斷層,同震滑移分布集中於8-15 km深處,最大滑移量約40 cm。比對本模型結果與餘震分布行為進一步指出,鄰近之西傾斷層隨後也被誘發活動,並和東傾斷層共同組成一個位於滑脫面以下之共軛斷層系統,暗示臺灣西南部的構造發育符合厚皮理論。由於此地區之災害性歷史地震皆發生在此深度,因此本研究推論,滑脫面以上存在高壓流體,可能促使淺部地殼中的斷層以潛移的方式釋放能量,因此災害性地震才會集中在深部之共軛斷層系統。此外,庫倫應力分析結果也指出此次地震的發生,可能會誘發此地區後續大地震之發生。

大埔地震同震為移場、震源模型與孕震構造模型

Near-real-time assessment of the ML6.4 Dapu earthquake-induced landslides

大埔地震之近即時同震山崩評估

Kai-Shyr Wang1 (王凱石), Wei-An Chao2 (趙韋安), Che-Ming Yang3 (楊哲銘), Tz-Shin Lai1 (賴姿心) & Yih-Min Wu1 (吳逸民)

1國立臺灣大學地質科學系、2國立陽明交通大學土木工程學系、3聯合大學土木與防災工程學系

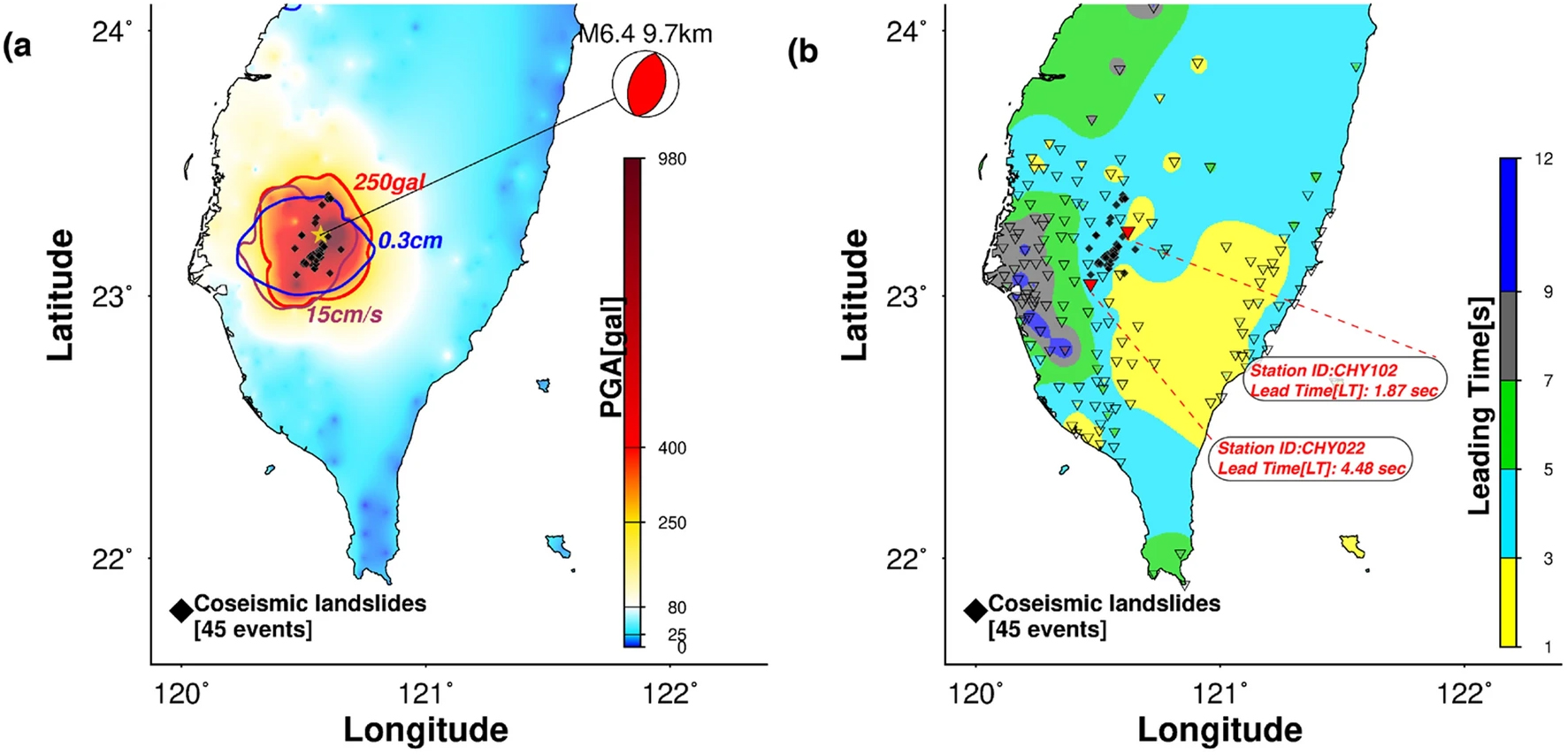

當地震發生後,對位於潛在同震山崩區域進行快速評估,以及分析其可能造成的道路設施影響,是進行緊急應變工作之關鍵資訊。在2025年臺灣南部的大埔地震(芮氏規模6.4)發生後,本研究結合Newmark位移分析與決策樹模型,快速辨識出高潛勢同震崩塌的位置。隨後,本研究利用衛星影像和實地空拍照片,在地震發生後數週內建置了同震山崩目錄,總共辨識出45處山崩。根據近即時的地動參數與山崩目錄顯示,大多數同震山崩分布在特定地動參數的等值線內:包括峰值地表地動加速度(PGA) 250 gal、峰值地表地動速度(PGV) 15 cm/s,以及3秒P波的峰值垂直位移(Pd₃)為0.3公分。此外,本研究發現若Pd超過0.3公分,為同震山崩發生之重要指標參數,並可提供約3至5秒的預警時間,有助於進行疏散避難之緊急應變。本研究的成果可作為強化傳統震後山崩潛勢評估的基礎,進一步推動建立同震山崩之即時預警系統(CoLEW)。

地動參數等值線、同震山崩與預警時間分布

Preliminary analysis of coseismic landslides in the 2025 M6.4 Dapu earthquake

2025大埔地震同震山崩特性初步分析

Yi-Yu Li1 (李易諭), Chun-En Lin2 (林駿恩) & Chen-Yu Chen2 (陳振宇)

1財團法人農業科技研究院、2農業部農村發展及水土保持署

在2025年大埔地震後,農村發展及水土保持署(農村水保署)利用Sentinel-2及PlanetScope衛星判釋出29處同震山崩,發現其中有三分之二的崩塌地位於震央南側,推測此分布可能反映南向的斷層破裂。這29處崩塌地具以下特性:(1)均位於PGA大於250 cm/s2、PGV大於17 cm/s的位置;(2)多發生於平均坡度30-50度的坡地,並集中在東南至西南坡向,另外本研究發現順向坡與歷史山崩的再活動也是引發大埔地震同震山崩的重要因素。雖然從衛星影像上判釋的山崩數量略少於其他類似規模地震所引起的山崩數量,但在野外調查時,可觀察到PGA大於400 cm/s2、PGV在30 cm/s左右的地點有許多小型的崩塌地與新鮮的崩崖。在這次大埔地震事件中,本研究提供山崩特性與促崩因子等資訊,指出震後詳細的山崩目錄圈繪與野外調查的重要性,可供主管機關針對受地震影響區域制訂減災策略,以因應即將到來的雨季。

同震山崩分布與PGA、PGV之關係圖

The 2025 Dapu earthquake: simultaneous rupture of mid-crust antithetic thrust fault linkages in the fold-and-thrust belt of Southwestern Taiwan

2025年大埔地震:台灣西南部褶皺逆衝帶中反向逆斷層系統之同時破裂

Cheng-Feng Wu (吳澄峰), Ruey-Juin Rau (饒瑞鈞) & Ying-Chi Chen (陳英琪)

國立成功大學地球科學系

2025年大埔地震發生於西南部褶皺逆衝斷層帶的基底滑脫面附近或下方,為研究活躍構造區內的斷層交互作用、乃至於既存斷層的再活化機制,提供了一項重要參考案例。綜合主餘震時空分布與斷層滑移模型的分析,大埔地震的破裂機制符合「逆衝斷層聯動模型」。地震由兩個傾角相反的逆衝斷層構成,即向東傾的前衝斷層與向西傾的背衝斷層,兩者以高角度相交,且因同步破裂導致複雜的滑移現象。強震站的速度波形資料所顯示之方向性脈衝波,亦進一步支持了本研究所提之破裂模式:向東傾的斷層朝東南方破裂,而向西傾的斷層則朝向西南方破裂。值得注意的是,位於震央西南區域建築物損害較為嚴重,這與向西傾斷層的破裂方向性效應高度相關,突顯其在本次地震中的影響。研究結果揭示,共軛斷層間的交互作用可能引發規模更大、破壞力更強的地震。因此,在地震災害評估中,特別是在褶皺逆衝帶等地質複雜區域,精確識別斷層的幾何構造,並考量既存斷層再活動的影響,顯得至關重要。

2025年大埔地震破裂模式比較:單一斷層vs.反向斷層同步破裂