台灣結構防災監測平台介紹

趙書賢 國家地震工程研究中心

doi: 10.30067/TECNL.202306(40).0003

台灣位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊之碰撞邊界上,地震活動相當頻繁,且近十年來已發生數個大規模而引致高震度的致災型地震(1999集集、2016美濃、2018花蓮、2022池上地震等),導致建築結構的損壞甚至倒塌,一般住宅結構於使用期間,即可能面臨數個中大規模地震的侵襲。有鑑於此,國家地震工程研究中心與交通部中央氣象局、陽明交通大學、國家實驗動物中心、國家住宅及都市更新中心等單位共同合作,於全台30餘棟建築物安裝結構監測系統輯錄地震時的結構振動反應,該系統可以幫助我們:

(1)掌握實尺寸結構受震的真實反應:

結構受震反應過去主要透過建立數值分析模型模擬或縮尺振動台試驗的方式來進行評估,而量測實尺寸結構受震反應可以幫助我們發展更先進的結構數值分析模型與驗證分析結果,以掌握結構受震的真實反應與其耐震能力。

(2)進行結構耐震性能評估:

透過結構長期累積的振動訊號可以評估結構的耐震性能是否符合預期,例如振動量是否過大及是否已有結構損傷等,如發現有可能不符合預期的狀況可及早採取因應措施。

(3)提供現地型早期地震預警:

結合現地型地震預警技術可利用結構內的感測器偵測P波,並以其預估尚未抵達之S波的強度,如達警戒標準可發布預警,如鄰近震央的情況有機會爭取更長的預警時間,配合自動化機制如停止運轉的機械與關閉瓦斯等,可減緩地震可能帶來的損失。

(4)震後結構狀況快速評估與行動指引:

結合結構健康診斷與損壞評估技術可以幫助我們在震後利用結構振動反應掌握結構狀況,如檢測可能受損或甚至有安全疑慮的情況可即時發布警示,如未檢測出異常則有利加速恢復使用功能性,上述功能對於大規模地震後的復原工作尤顯重要。依據結構可能的狀況提供的燈號與建議的行動指引分類如下:

- 綠燈:無檢測出異常,屬低度警戒,可維持結構的使用功能性。

- 黃燈:推測結構可能有輕微至中度的損壞,建議進行現場巡查檢視作業,確認結構是否有損壞的狀況,並視情況及需求,委託專業技師進行結構安全詳評作業,屬中度警戒。

- 紅燈:推測結構可能有嚴重的損壞甚至可能接近倒塌,或結構耐震性能檢測出不符合預期,建議建物內人員立即撤離現場,再確保結構無倒塌疑慮後,委由專業技師入場進行巡查檢視進行結構安全詳評等作業確認結構無使用安全的疑慮後,方可恢復使用,屬高度警戒。

- 紫燈:結構監測系統的資料輯錄器或感測器可能有異常,建議進行系統異常排除作業,屬中度警戒。

而本研究提供燈號指引的方式會檢核三大項目後給定:

- 力檢核:檢核輸入結構的地震力是否有超越耐震設計時的設計地震基準與最大考量地震基準,如有超越設計地震基準屬中度警戒,如超越最大考量地震基準屬高度警戒。不同位置、建造年代、不同高度與不同類型的結構其設計地震基準與最大考量地震基準皆不相同,因此不同結構需依據不同的方式去做設定。

- 變形量檢核:檢核結構的變形量是否過大,如將導致中度損壞則屬中度警戒,如將導致嚴重損壞則屬高度警戒。由於大部分結構監測系統採用加速度計,因此本檢核仰賴精準的位移還原技術(包含永久位移量),而結構容許的變形量與結構的類型有關,因此不同結構也需要依據不同的方式做設定。

- 勁度檢核:由於結構一但損壞會使得其勁度降低,因此檢核結構的振動週期是否有下降的趨勢即可掌握結構是否有受損,如週期有些微的變化則屬中度警戒,如有明顯差異則屬高度警戒。然而除了結構的損壞外,其他環境的因素也可能影響我們觀察到的結構振動週期,因此本檢核需仰賴長期監測資料的分析比對,不同結構也需要依據長期資料分析所得的結果去做最適切的設定。

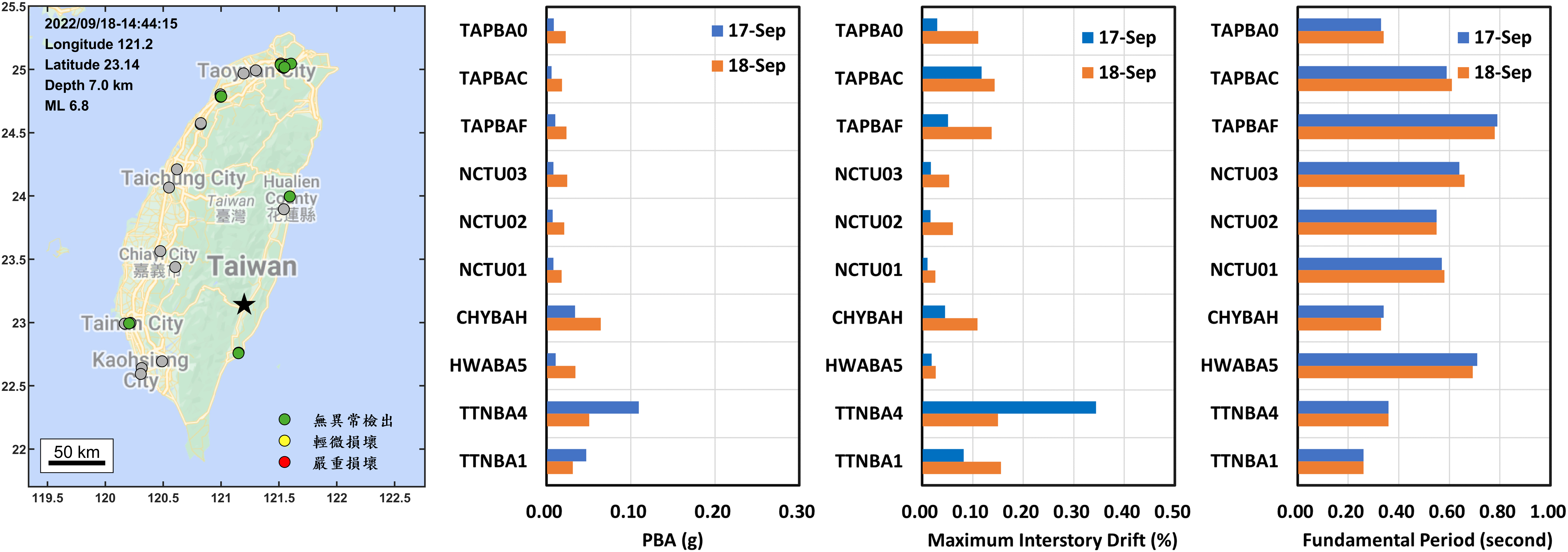

上述任一項目如達警戒標準及發佈警示。由於大部分結構健康診斷技術是採用實驗場域的結構試體進行測試,而缺乏以實際結構的量測資料進行分析方法的驗證,實際結構再受震時有受損的資料亦相當缺乏,也因此本研究目前僅採用上述基本檢核項目,分析結果較為穩定也較不易有誤判之情況發生,未來也將透過結構監測系統的架設累積更多的結構觀測資訊,幫助研發與驗證更為精確的結構健康診斷分析,與震後結構狀況燈號給定的技術。圖一為2022年關山與池上地震後部分具監測系統之結構的資料分析與快速評估結果,包含上述初步的力檢核、變形量檢核與勁度檢核,檢核結果顯示所有結構並無檢測出異常,與實際震後結構的初步查核結果一致。

現有監測訊號分析技術雖仍有其應用的限制,但仍能提供地震工程相關研究之寶貴資訊,有利強化震前準備震中應變震後復原的工作,國震中心將持續與相關產官學研單位合作,發展建置與維護結構監測系統,並利用現有可用的觀測資訊,測試建立前述功能與精進相關的技術。部分結構所有權人願意公開資訊的監測資料可於國震中心建置的台灣結構防災監測平台(TSMOD)查詢,平台網址為https://bas.ncree.org/。

圖一、2022年9/17關山及9/18池上地震後10棟安裝監測系統的空間分佈狀況與結構振動量測與分析結果(PBA:地下室量測的最大加速度峰值;IDR:預估最大層間變位角值)。