以2016年美濃地震為例來探討泥體構造對地震災害潛勢評估的影響

饒瑞鈞1、溫怡瑛2, 3、景國恩4、謝銘哲5, 6、羅祐宗7、邱紀瑜7

1國立成功大學地球科學系

2國立中正大學地球與環境科學系

3國立中正大學環境與災害監測中心

4國立成功大學測量及空間資訊學系

5國立中央大學地震災害鏈風險評估及管理研究中心

6中興工程顧問社

7國立中央大學地球科學系

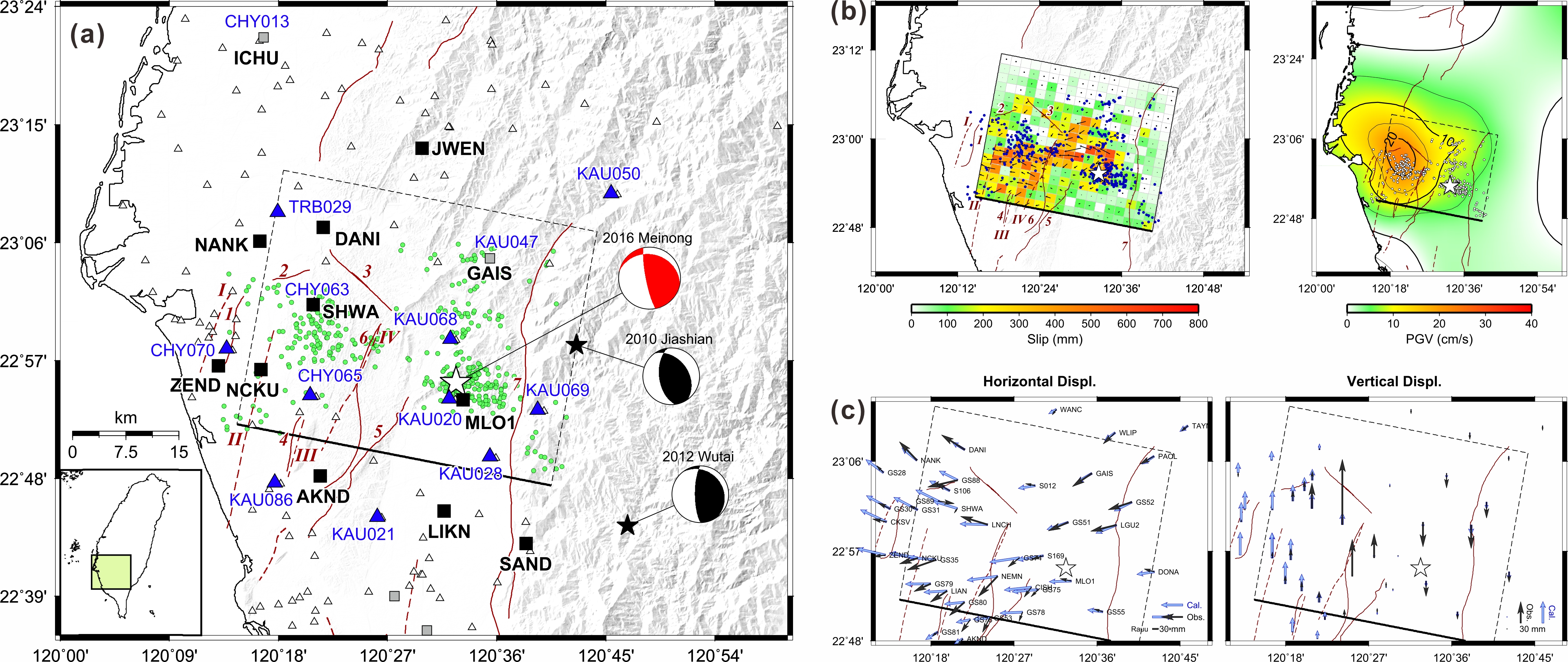

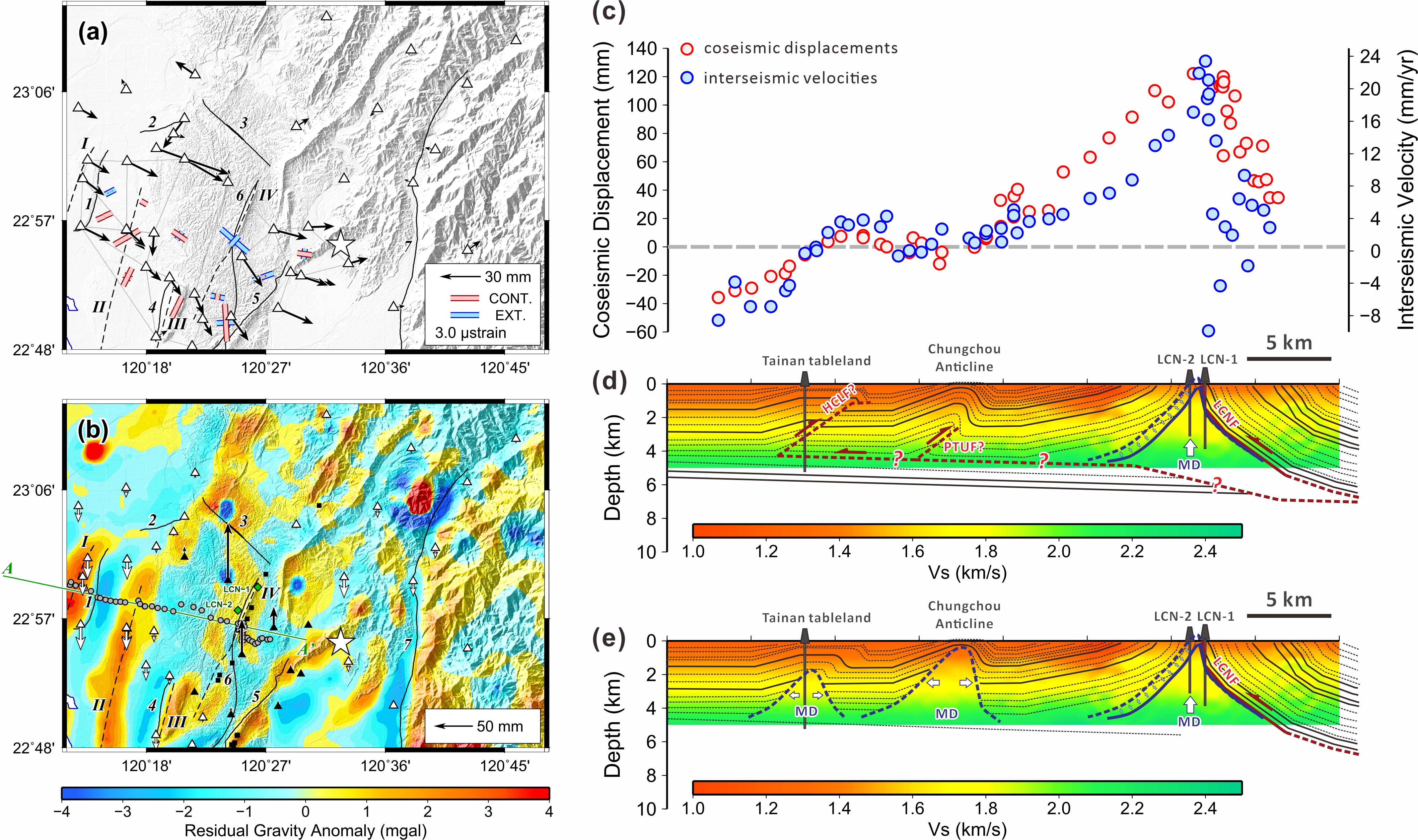

在歷年來利用測地資料進行地震潛勢評估的工作中,常面臨地震重複週期可能被低估,以及地震災害潛勢可能被高估的問題。由於臺灣西南部的背斜構造多被認為和斷層或泥體構造(mobile shale/mud diapir)的活動有關,因此為了瞭解泥體構造的活動如何影響地震災害型態,Rau et al. (2022)以2016年規模6.4的美濃地震為例來進行探討。為了區分發震與無震機制造成之同震地表變形型態,Rau et al. (2022)使用高頻GNSS和強地動資料估算發震斷層之同震滑移模型(圖一)。此模型預估之尖峰地動速度(PGV)分布(圖一)與震央西北方約25-30公里處建築物嚴重損壞的地區分佈相當一致。接著,將觀測之同震位移場扣除模型推估之同震位移場後,即可獲得本地震之無震位移場(圖二)。結果顯示,在龍船斷層地區有約90 cm之無震地表抬升。在整合地質調查、重力異常、地震層析成像、同震和震間水準測量成果後(圖二),Rau et al. (2022)證實,美濃地震誘發泥體構造的加速活動,以非彈性變形的方式在本次地震中產生無震地表變形(圖二)。此結果突顯了地震災害潛勢評估的不確定性,並強調在評估臺灣西南部地震對地表變形的影響時,不僅要考慮斷層活動造成之彈性變形,還需要關注由泥體構造引起的非彈性變形,這對於地震風險評估和防災減災具有重要的參考價值。

圖一、(a) 2016年美濃地震研究使用的強地動站和高頻GNSS站以及震源機制之分布圖[修改自Rau et al. (2022)]。三角形和方形分別代表自由場強地動站和高頻GNSS站。虛線矩形表示斷層面、粗黑線代表斷層頂部在地表的投影位置。(b) 同震滑移模型與估算的最大地表速度分佈圖。箭頭表示破裂面上的滑移量。藍色圓點表示震後規模大於2的餘震,白色圓點代表受損建築物的位置。(c) 同震位移觀測值(黑色箭頭)與計算值(藍色箭頭)之比對。

圖二、(a) 同震殘差水平位移(黑色向量)[修改自Rau et al. (2022)]。白色三角形表示GNSS站。藍色線段表示同震壓縮,紅色線段表示伸張。黑線表示活動斷層,黑色虛線表示背斜。(b) 殘差重力異常分布圖。黑色方形表示泥火山。灰色圓圈表示水準點。綠線表示圖二c的剖面位置。向量顯示同震殘差垂直位移量。黑色三角形和向量表示隆起,而白色三角形和向量表示沉陷。綠色菱形表示井位LCN-1和LCN-2的位置。(c) 相對於澎湖的水準垂直變形量。藍色圓圈表示震間期之垂直速度,而紅色圓圈表示2016年美濃地震的同震垂直位移。(d) 平衡地質剖面圖,展示Rau et al. (2022)提出的第一個泥體構造分布模型。彩色背景是Vs模型(Kuo-Chen et al., 2017)。深藍色實線描繪了地震前泥體構造的形貌,而深藍色虛線是地震後泥體構造的推估形貌。HCLF:後甲里斷層;PTUF:埤頭斷層;LCNF:龍船斷層。MD:泥體構造。(e) 此剖面圖展示Rau et al. (2022)提出的第二個泥體構造分布模型。

參考文獻

Kuo-Chen, H., Chen, K.-X., Sun, W.-F., Ho, C.-W., Lee, Y.-H., Guan, Z.-K., Kang, C.-C., & Chang, W.-Y. (2017). 3D Vs ambient noise tomography of the 2016 Mw 6.4 Meinong Earthquake source region in Taiwan. Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 28(5), 693–701. https://doi.org/10.3319/TAO.2016.12.28.01

Rau, R.-J., Wen, Y.-Y., Ching, K.-E., Hsieh, M.-C., Lo, Y.-T., Chiu, C.-Y., & Hashimoto, M. (2022). Origin of coseismic anelastic deformation during the 2016 Mw 6.4 Meinong Earthquake, Taiwan. Tectonophysics, 836, 229428. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2022.229428