夏威夷隆起的成因:岩石圈與軟流圈的剪力波速度構造研究

陳凱勛1、Donald W. Forsyth2

1The Department of Geosciences, National Taiwan University

2The Department of Earth, Environmental and Planetary Sciences, Brown University

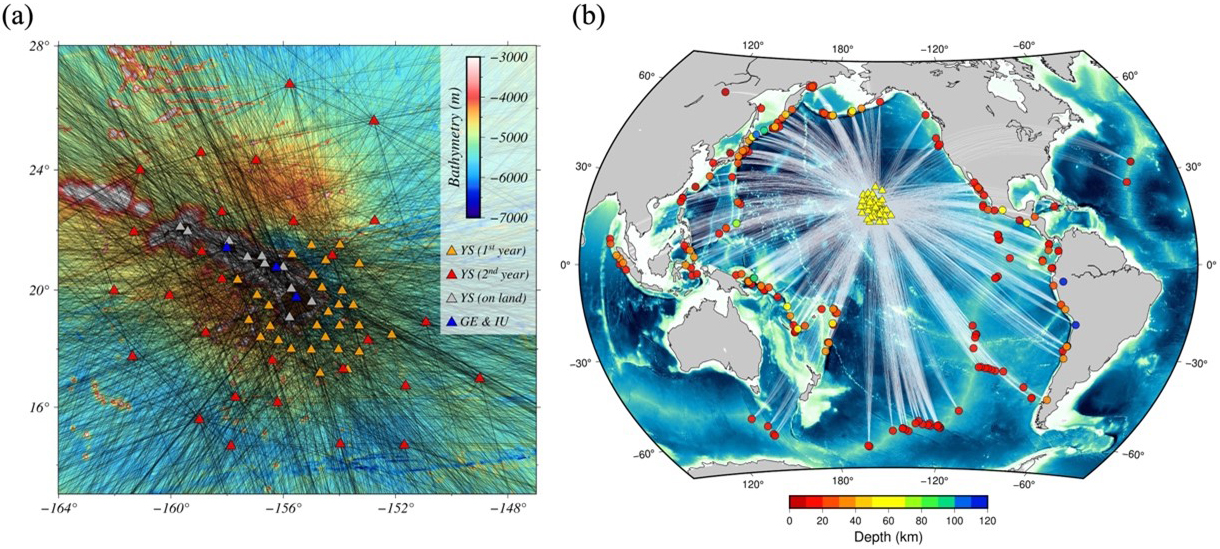

夏威夷熱點(hotspot)與其周圍的夏威夷隆起(swell)長久以來吸引了地球科學家的關注,因為它們不僅揭示了地球因地幔熱柱導致的物質運動與對流,也對了解海洋地殼的形成和演化至關重要。為了探究夏威夷隆起的形成機制,我們利用PLUME 海底地震儀(ocean-bottom seismometer, OBS)計畫(圖一)在2005–2007年間所記錄到的雷利波數據(週期20–125秒),重新檢視其下方岩石圈與軟流圈的剪力波速度結構。

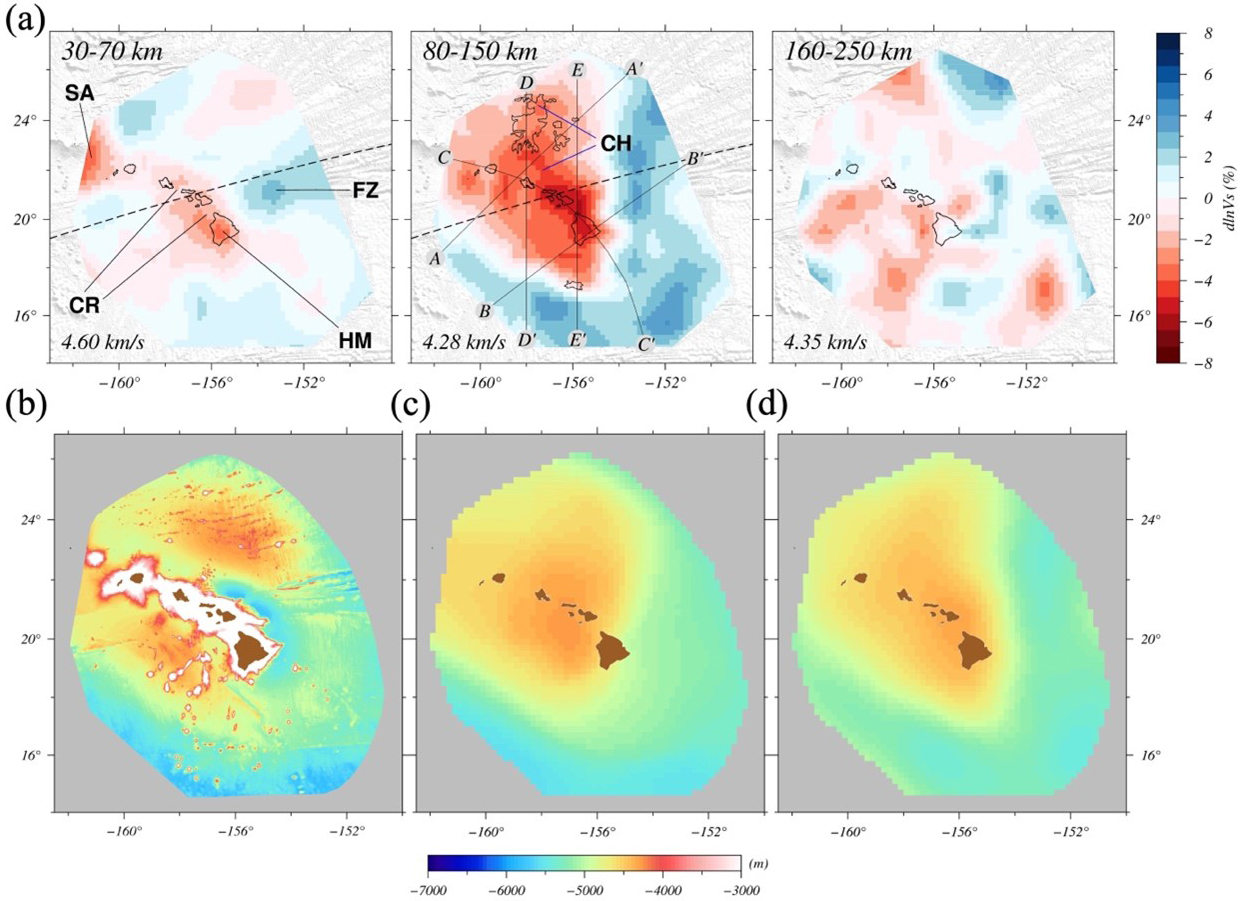

從反演得到的三維模型顯示(圖二),30–70公里深度的岩石圈結構相對均一,僅存在少量局部速度異常,這表明夏威夷隆起的地形抬升與岩石圈上部的重新加熱或更替無關,這也支持了在70公里深處的岩石圈在其形成過程中因脫水作用而變得更具黏滯性,從而提高了對下部地幔流動的抵抗能力,然而,在80–150公里深度,發現了一片顯著的低速異常區域,尤其是在夏威夷-茂宜-摩洛凱島鏈附近,剪力波速最低值約為4.0 km/s,較周圍區域低約8%–10%。這表明來自深處地幔柱的高溫輕質物質在靠近正常海洋軟流圈頂部時水平擴展,並與夏威夷隆起的地形形態高度相關。

我們進一步假設密度異常與剪力波速異常之間存在正比關係,並利用彈性板模型模擬了隆起的地形抬升機制。結果顯示,厚約30公里的彈性板受到軟流圈內低速層的浮力作用,成功解釋了夏威夷隆起超過75%的地形變異,且主要貢獻來自80–150公里深度範圍(圖二)。透過以上計算我們得知夏威夷隆起的形成與其下方80–150公里深處高溫、低速、輕質的地幔物質密切相關。

圖一、(a) 夏威夷島鏈及其周邊的海底地形、地震測站位置和雷利波波線分佈,三角形表示研究所使用的測站位置。背景顏色代表海底地形。圖中還標示了所使用的週期50秒雷利波的大圓路徑。(b) 遠震事件分佈以及波線分佈,圖中圓點展示了用於反演週期50秒的遠震事件分佈,並以白線表示其與測站之間的大圓路徑,高品質的遠震波形在方位角上分布均勻,使研究區域內的波線路徑交叉密集,有助於本研究的地震波分析。

圖二、(a) 本研究所反演的三維剪力波速度分佈圖,左圖:30–70公里深度,代表上部岩石圈;中圖:80–150公里深度,代表最底部岩石圈及上部軟流圈;右圖:160–250公里深度,代表下部軟流圈。剪力波速度異常主要在80-150公里深度沿島鏈分布的大規模低速區,暗示下部岩石圈和上部軟流圈可能經歷了加熱或物質替換過程,這可能是夏威夷隆起高度的成因之一。(b) 原始地形圖;(c) 經4°×4°中值濾波處理後的地形圖,用作提取夏威夷隆起的貢獻;(d) 根據假設密度異常與剪切波速度異常成正比,並且浮力作用於具有30公里等效厚度彈性板底部所預測的夏威夷隆起變形。我們使用30–70公里和80–150公里深度範圍的平均剪切波速度模型,尋找最佳擬合濾波後地形的比例係數。結果顯示,預測的地形與觀測值高度吻合,同時表明最底部岩石圈及軟流圈的低速異常與夏威夷隆起的海底地形密切相關。

參考文獻

Chen, K.-X., & Forsyth, D. W. (2024). On the Origin of the Hawaiian Swell: Lithosphere and Asthenosphere Seismic Structure From Rayleigh Wave Dispersion. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 129(7), e2024JB029407. https://doi.org/10.1029/2024jb029407