重複地震與大地測量資料聯合反演:池上斷層的震間變形特性

陳卉瑄、彭葦 國立臺灣師範大學地球科學系

doi: 10.30067/TECNL.202312_(42).0001

要怎麼精準的量化斷層面上哪裡在鎖定、哪裡在穩定滑移,是斷層監測的關鍵目標。而過去仰賴的手段,是利用大地測量資料進行逆推。然而,池上斷層為一向外海傾沒的逆衝斷層,僅靠陸地上的大地測量點位解算,會在斷層深處失去解析度(約15公里以下,Thomas et al., 2014)。為彌補此缺憾,本團隊利用重複地震所得到之深部滑移速率,發展出一套結合「大地測量」以及「重複地震」的逆推方式,重新詮釋池上斷層在震間期的變形行為,以推估大規模地震的再現週期。除此之外,我們亦嘗試釐清中央山脈斷層的活動,如何影響池上斷層的震間期滑移速率。本文於今年九月底發表在Journal of Geophysical Research,為由本研究室團隊和法國格勒諾勃─阿爾卑斯大學的地球科學研究中心(ISTerre),經由國科會「龍門計畫」 (2018 – 2020)與「雙邊研究人員交流計畫」 (2021)所支持、得以持續推動之合作成果。

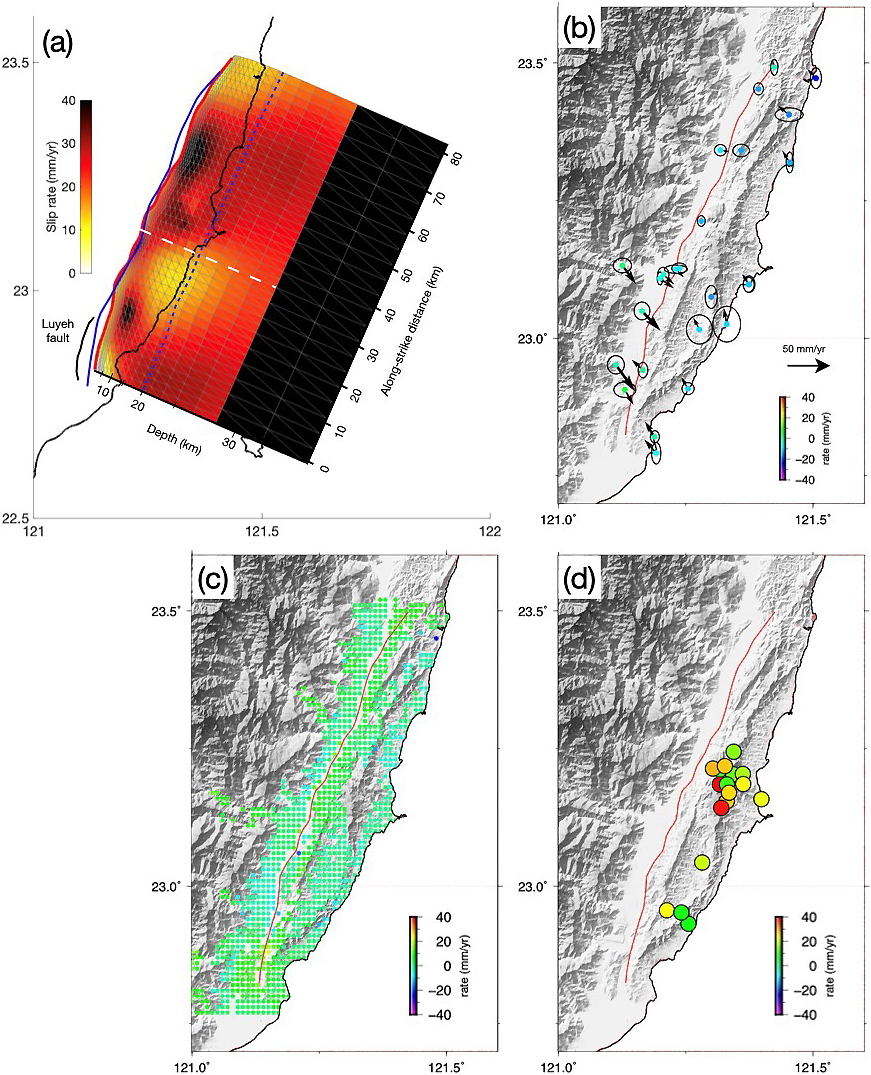

利用2007 – 2011年的大地測量(GPS, InSAR)和重複地震(repeating earthquakes)資料,我們嘗試建立池上的運動學模型,其中GPS資料由中研院地球所提供(https://tgm.earth.sinica.edu.tw/),InSAR資料由Thomas et al. (2014)提供,而重複地震資料由Chen et al. (2020)提供,這三種資料由圖一b–d表示。為求得斷層面上的滑移速率,我們利用以下通式:

, (1)

, (1)

其中d為觀測值,G為格林函式,m為斷層面上的滑移量。InSAR觀測提供斷層連續特性、GPS提供精準的單點約制、而地震資料則用以決定斷層深部幾何。根據上述約制,我們假設池上斷層的長度79 km,寬度為45 km,斷層傾角由淺至深介於68° – 20°間,再者,池上斷層進一步被切割成1932個子斷層,子斷層面積亦由淺至深增加,而各子斷層間的錯動量,則由平滑因子所控制(Radiguet et al., 2011),其逆推方程式如下:

, (2)

, (2)

其中Cd為觀測資料間的不同權重以及單一觀測資料的誤差值之積,Cm則為模型平滑因子。而G、d與m則與式一相同。對於大地測量資料,我們利用彈性半空間的格林函式(Okada, 1992);對於重複地震資料,我們則建立一個矩陣、讓重複地震的滑移量投影到最近的斷層面上,以進行逆推。平滑因子以及斷層滑移方向,是依據殘差值與粗糙度的權衡曲線選擇最佳值,而不同觀測間的權重則利用格點搜尋法求取。聯合逆推結果如圖一a所示。滑移速率空間分佈顯示了兩個黃色區域,較低的滑移速率分別發生在最北端(延斷層走向的距離區間落於70 – 80 km)和南段(20 – 30 km距離區間),標記出兩個可能鎖定區。

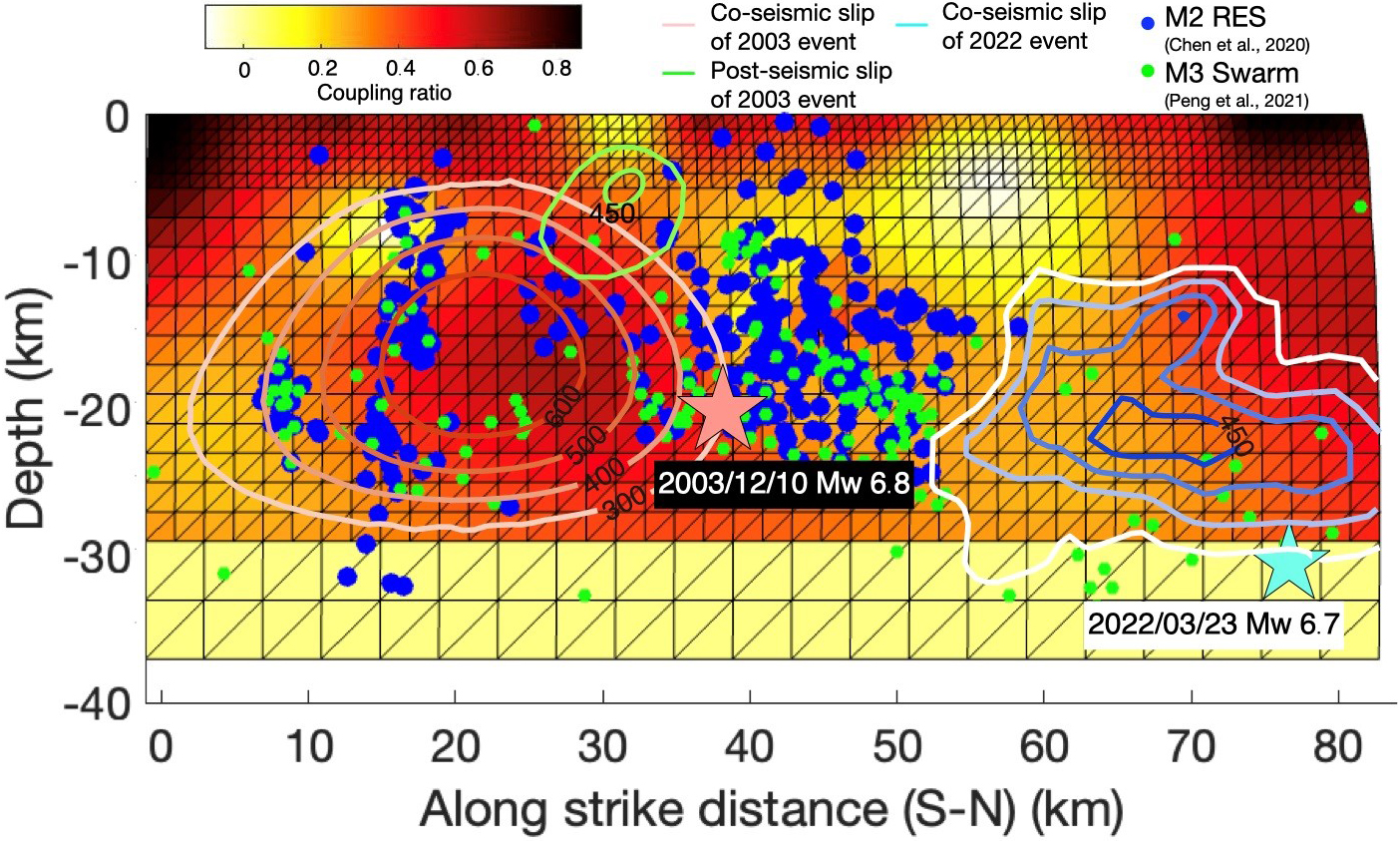

若進一步計算耦合率(Inter-seismic Coupling, ISC),我們可以將池上斷層粗略區分成三種不同摩擦特性的區塊,以和地震行為進行比較,如圖二所示。對應著無震滑移行為的重複地震和群震活動以藍色和綠色圓圈標記,而兩個規模6地震的「同震滑移量」 (co-seismic slip,此為該次主震發生的位移量分佈)和「震後滑移量」 (post-seismic slip,為主震發生後斷層面仍持續變形,此為震後位移量)由等值線表現。我們發現規模6地震的同震和震後滑移區對應著高耦合率(ISC > 0.5,被等值線包覆的深橘色區域),此為「主要孕震區」。斷層面上耦合率< 0.2、無地震活動的區域(淺黃色區域),為「穩定滑移區」。耦合率在0.2 – 0.5間的區域則可稱為「過渡區」(藍、綠圓圈重疊的深黃色區域),這裡充滿了小地震、重複地震和群震,並區隔了潛移區以及主要孕震區。過渡區平常雖以無震滑移的方式釋放能量,但鄰近地震的應力觸發效應,常在這裡導致頻繁的餘震。若假設孕震區每年皆以一樣的滑移虧損速率在累積能量,我們推估在斷層南側(2003成功地震區域)和北側(2022年玉里地震區域)發生規模大於6地震的再現週期,分別為28與78年。

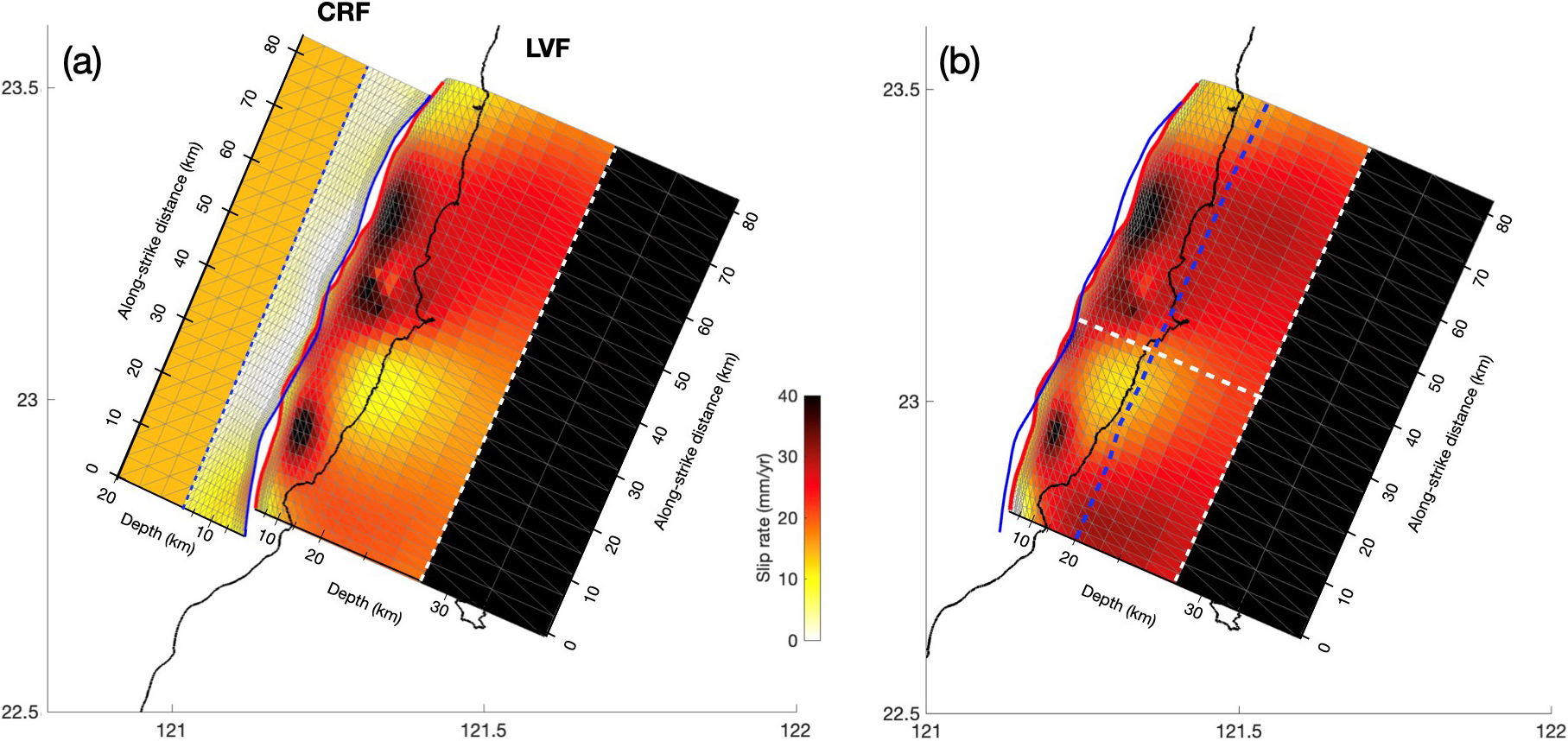

然而以上的結果,是假設該區域的震間地表變形,皆累積在池上斷層上。然而鄰近的中央山脈系統在震間變形的貢獻度是可以忽略的嗎?為釐清此點,我們亦討論了「雙斷層」系統(向西傾的中央山脈斷層+向東傾的池上斷層)的逆推結果。如圖三所示,「雙斷層」和「單一斷層」兩種斷層模型比較之下,池上斷層震間滑移速率的空間變異趨勢(隨深度變化、隨距離變化)非常相似。但若比較其絕對值,在雙斷層模型中,池上斷層的滑移速率少了0.2 – 1 cm/yr。一個向西傾的中央山脈斷層上,到底每年「分走」多少池上斷層的變形量?本研究推估,兩種模型得到的震矩速率差異約達10%,這說明中央山脈斷層的震間滑移行為的解析能力,對池上斷層的震間滑移速率推估有一定程度的影響力。這亦強調了未來在更多地質、構造、地球物理、大地測量資料的加入和約制下,雙系統斷層系統的考量在區域地震潛能推估上,勢必不能缺席。

圖一、(a)利用GPS、InSAR和重複地震資料聯合反演所得到的震間滑移速率分佈圖。其顏色對應到滑移速率(0 – 40 mm/yr不等),而池上斷層和中央山脈斷層分別由紅和藍線表示。 (b)、(c)、(d)分別為聯合反演所使用的GPS、InSAR和重複地震資料。

圖二、池上斷層運動學模型示意圖。背景顏色標記了耦合率,白至紅色代表耦合率由低至高,粉色和藍色曲線則為2003成功地震和2022年玉里地震的同震滑移量之等值線,綠色曲線則為2003年成功地震的震後滑移區,紅色與藍色星號分別表示震源位置。藍色和綠色圓圈分別為重複地震與群震。

圖三、(a)雙斷層系統下震間滑移速率逆推結果。CRF為相西傾之中央山脈斷層,LVF為向東傾之縱谷斷層。(b)單一斷層系統下震間滑移速率逆推結果。向西傾的中央山脈斷層在深部的滑移速率為1.3 cm/yr(橘黃色區域),而向東傾的池上斷層在深部的滑移速率假設為4.0 cm/yr(黑色區域)。詳細斷層幾何和深部滑移速率的設計詳見原文文章附錄(Peng et al., 2023)。

參考文獻

Chen, Y., Chen, K. H., Hu, J.-C., & Lee, J.-C. (2020). Probing the Variation in Aseismic Slip Behavior Around an Active Suture Zone: Observations of Repeating Earthquakes in Eastern Taiwan. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 125(5), e2019JB018561. https://doi.org/10.1029/2019jb018561

Okada, Y. (1992). Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space. Bulletin of the Seismological Society of America, 82(2), 1018–1040. https://doi.org/10.1785/BSSA0820021018

Peng, W., Radiguet, M., Pathier, E., & Chen, K. H. (2023). Fault Coupling on a Creeping Thrust Fault: Joint Inversion Using Geodetic Data and Repeating Earthquakes. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 128(9), e2023JB026843. https://doi.org/10.1029/2023jb026843

Radiguet, M., Cotton, F., Vergnolle, M., Campillo, M., Valette, B., Kostoglodov, V., & Cotte, N. (2011). Spatial and temporal evolution of a long term slow slip event: the 2006 Guerrero Slow Slip Event. Geophysical Journal International, 184(2), 816–828. https://doi.org/10.1111/j.1365-246x.2010.04866.x

Thomas, M. Y., Avouac, J.-P., Champenois, J., Lee, J.-C., & Kuo, L.-C. (2014). Spatiotemporal evolution of seismic and aseismic slip on the Longitudinal Valley Fault, Taiwan. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 119(6), 5114–5139. https://doi.org/10.1002/2013jb010603