台灣通用岩盤模型建立與分析

郭俊翔 國立中央大學地球科學系、國立中央大學地震災害鏈風險評估及管理研究中心、國家實驗研究院國家地震工程研究中心

doi: 10.30067/TECNL.202312_(42).0003

台灣位於地震活躍的區域,受惠於高密度的強震觀測網,能提供豐富的強震記錄,這些數據對於研究台灣的強地動特性及地動模型(GMMs)的開發都至關重要。近來的研究(Kuo & Abrahamson, 2023)建立一個符合工程岩盤(VS30 = 760 公尺/s)條件的台灣通用岩盤(TWGR)模型,以提高對台灣強震資料的理解和使用,並改進基於這些強震資料的地動模型。研究方法涉及從許多現有的研究收集資訊,涵蓋從地表到16公里深度的範圍,資料來源包括強震站的速度井測數據,以及其他不同解析深度的地球物理研究成果。研究者根據這些資料開發了一個通用岩盤S波速度(VS)剖面,並將其擴展至地震基盤(VS = 3.5公里/秒),同時也提供了對應的通用岩盤P波速度(VP)剖面。

現今絕大部分的GMM都使用VS30 (近地表30公尺平均剪力波速)作為考量場址效應的參數,但理論上僅考慮30公尺地層的波速並無法確實地表現出某個測站的場址效應,VS30之所以能夠良好地反應場址效應乃是因為它和深部真正控制場址效應的VS(z)特性具有高度相關性,然而VS30 - VS(z)的關係在不同區域並不相同,故某地區基於VS30的放大模型並不能適用於其他地區。

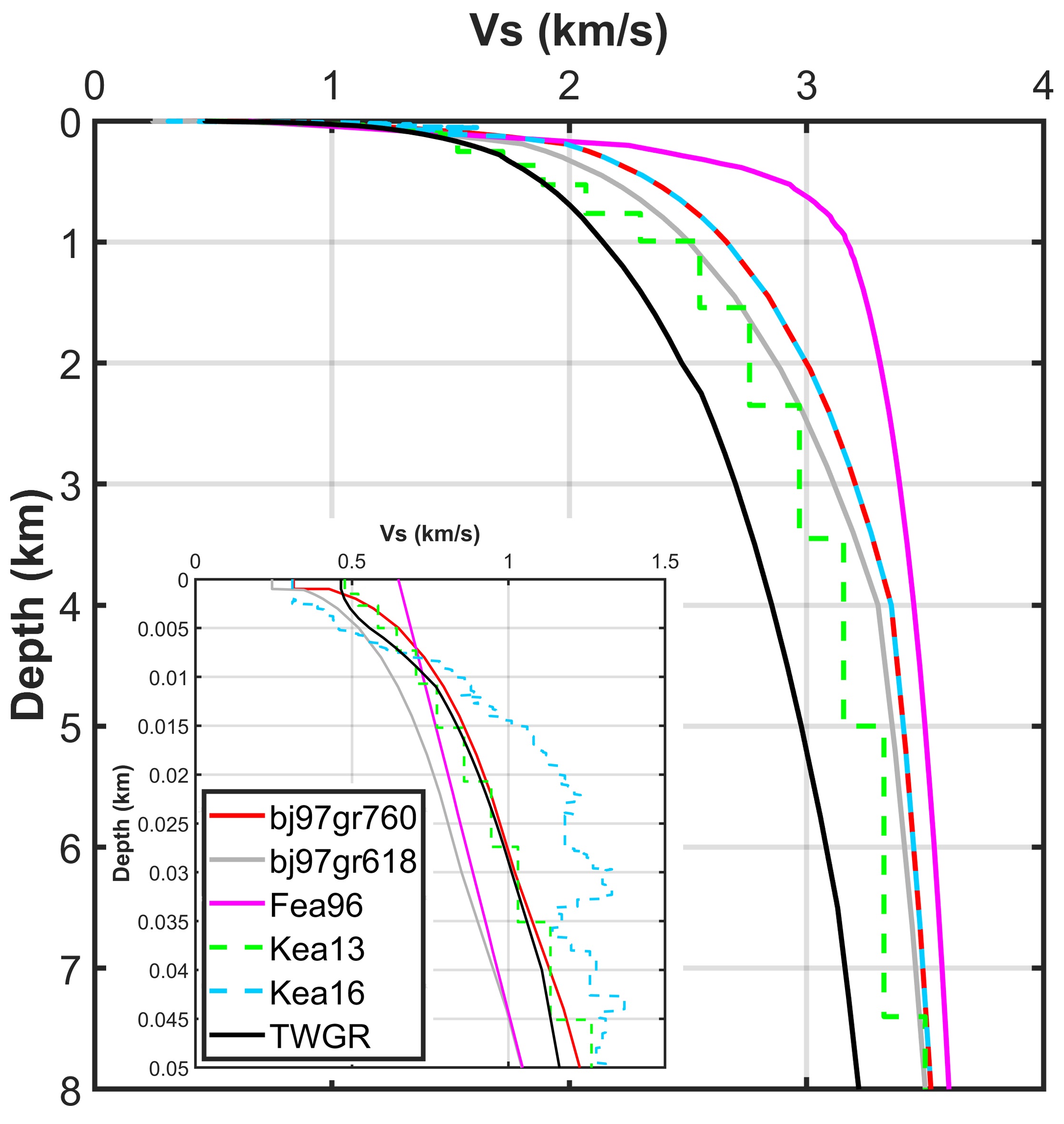

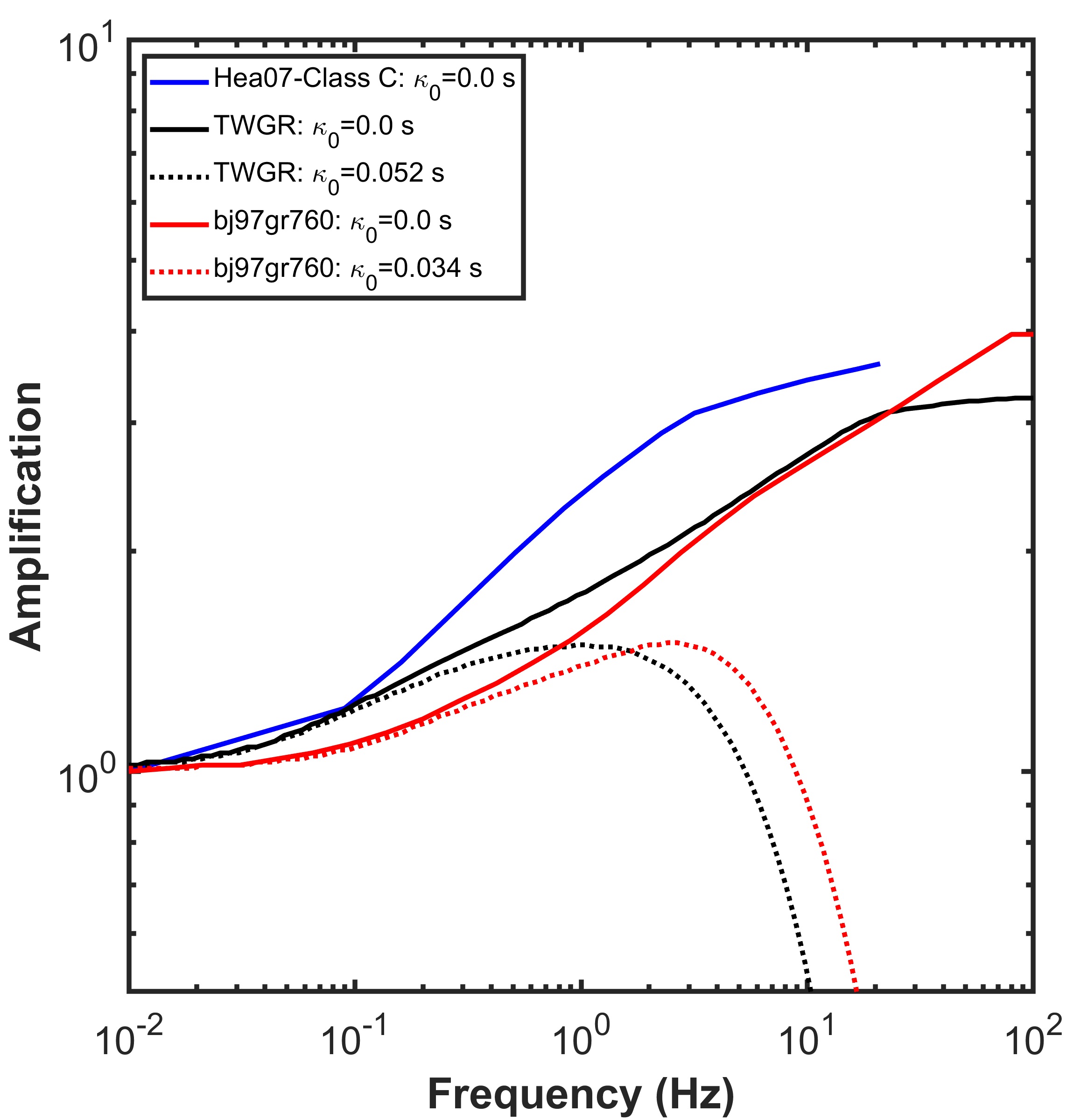

TWGR速度剖面與加州幾個通用岩盤剖面相比(如圖一),TWGR在50公尺至8公里深度的VS值較低,反映出台灣與加州的速度構造存在顯著不同並造成兩個區域場址特性的差異(如圖二),此結果能解釋兩個區域強地動差異性的原因,也說明將全球強震資料混合使用時,仍應考慮到可能存在的區域差異性。

圖一、台灣(TWGR,黑色曲線)和幾個加州(其他)的通用工程岩盤的VS剖面的比較。以TWGR和bj97gr760兩者為例,明顯可見雖然在淺部50公尺內兩者平均波速幾乎相等,但在50公尺至8公里範圍內兩者的波速差異性相當明顯。(取自Kuo & Abrahamson, 2023)

圖二、台灣(TWGR)和加州(bj97gr760)通用岩盤模型以及台灣C類地盤的放大函數比較。實線是不考慮高頻衰減效應κ0的放大函數,虛線是加入各自κ0之後的放大函數。此結果顯示,相對於加州,台灣通用岩盤的放大效應在高頻較弱而在低頻較強。(取自Kuo & Abrahamson, 2023)

參考文獻

Kuo, C.-H., & Abrahamson, N. (2023). Development of the Taiwan Generic Rock Seismic Velocity Profile. Seismological Research Letters, 94(6), 2740–2749. https://doi.org/10.1785/0220230007