臺灣造山帶,地震活動特性大不同

温怡瑛 國立中正大學地球與環境科學系

doi: 10.30067/TECNL.202312_(42).0002

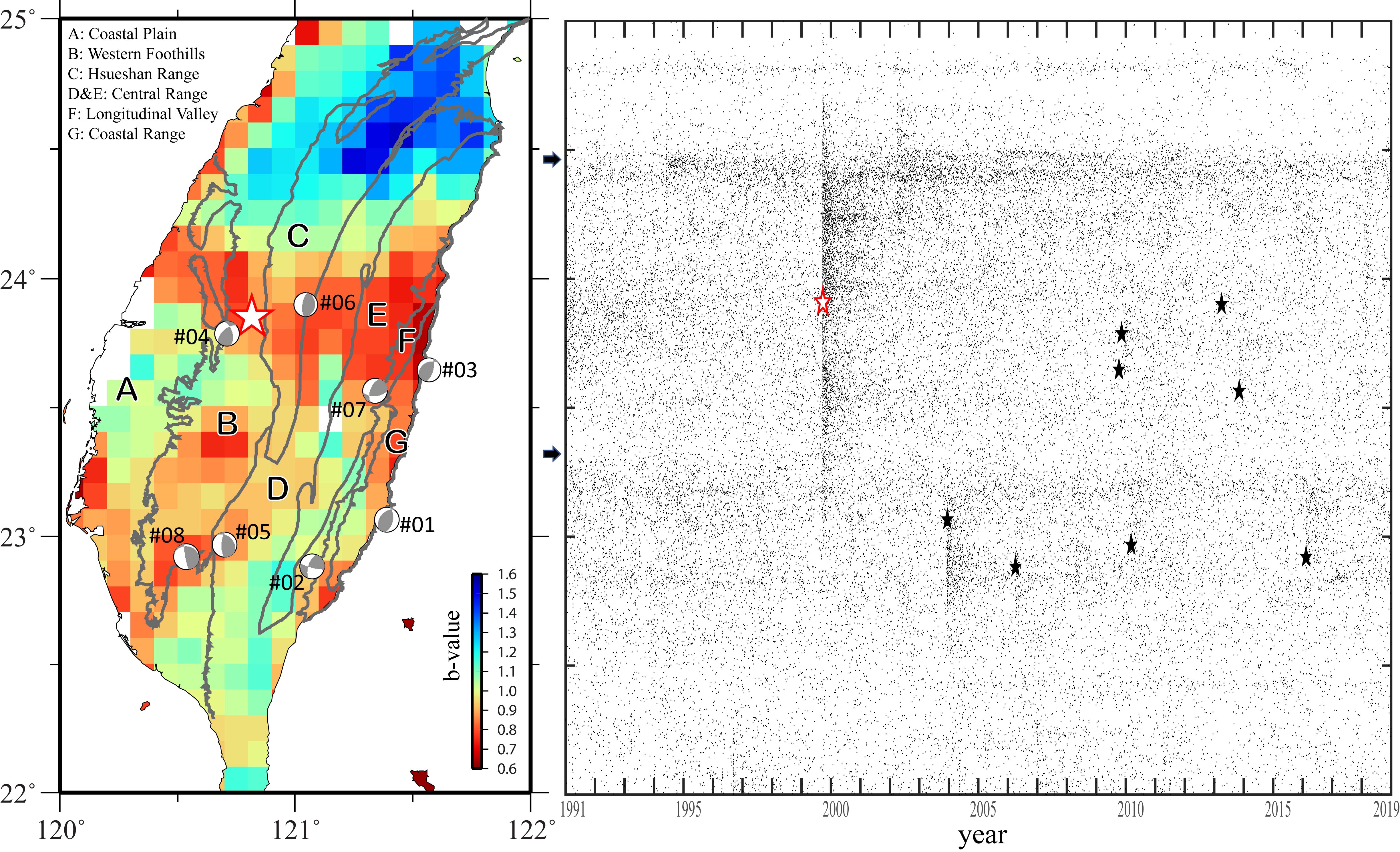

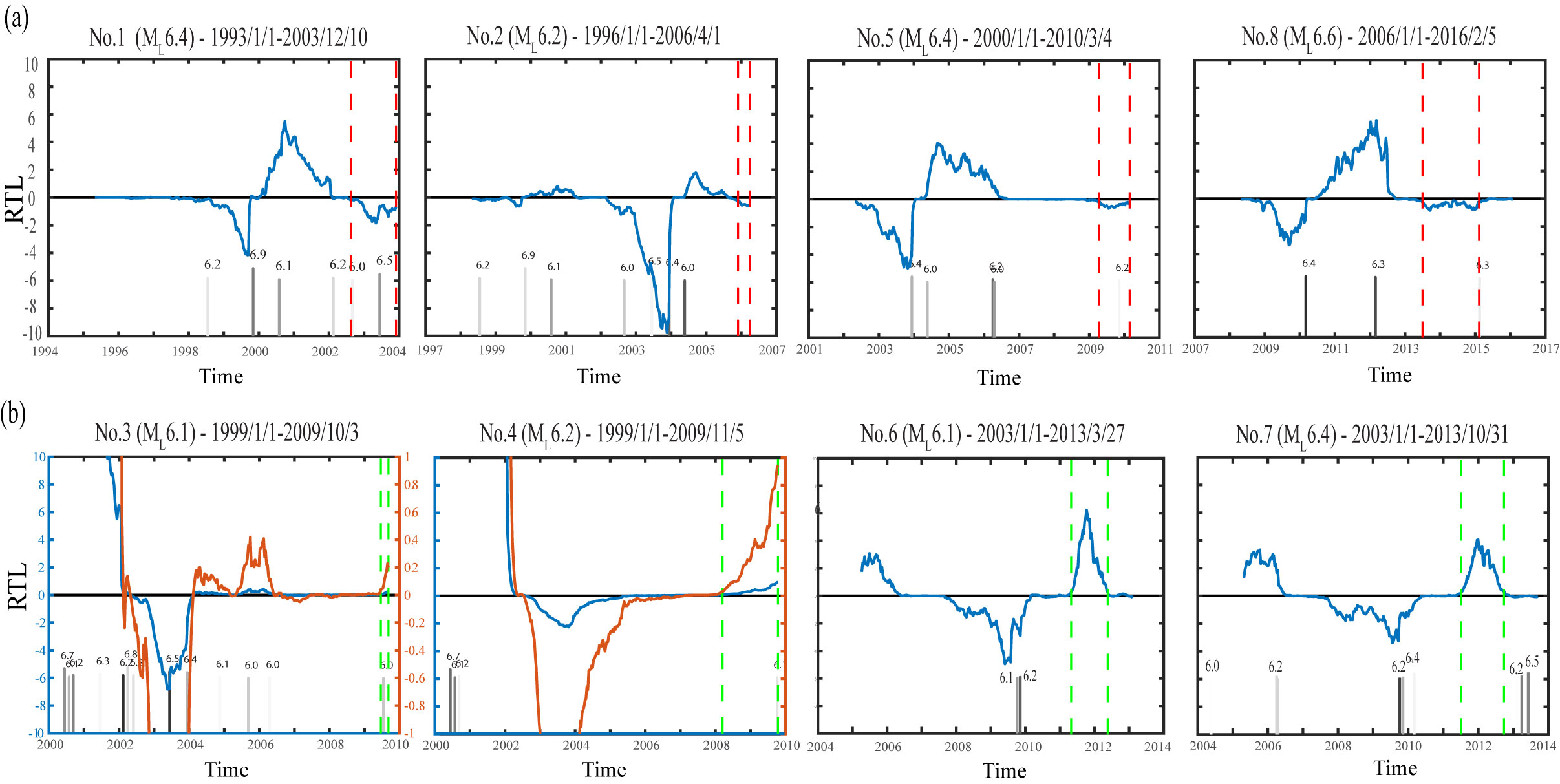

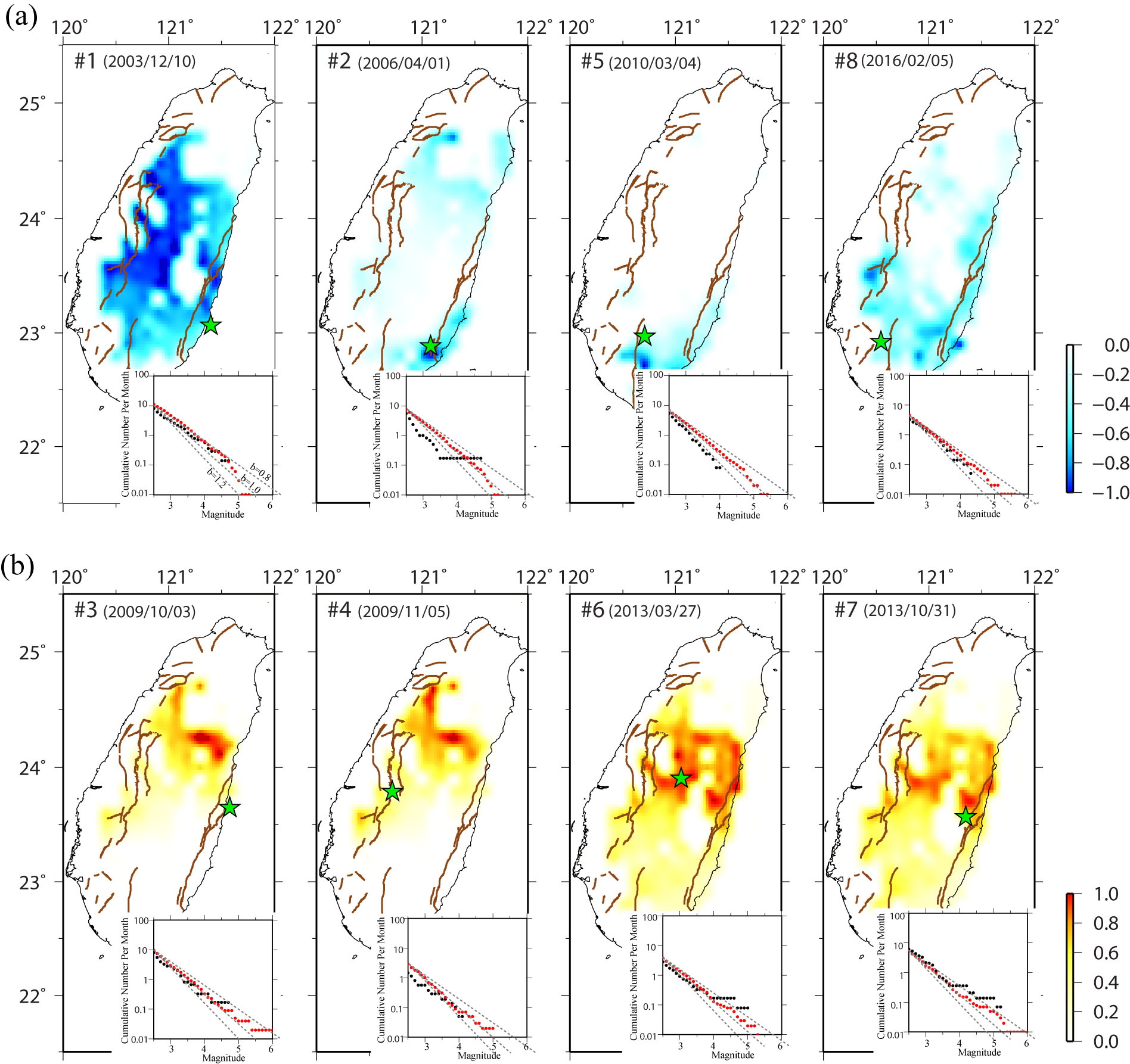

地震活動和應力場狀態的時空變化有關聯,許多研究也顯示大地震發生前會出現地震活動模式的變化。臺灣造山帶雖然是活躍且仍在進行中的碰撞區,但從北到南展現不同的碰撞階段特性,地震活動度的邊界大致吻合這些分區(圖一黑色箭頭)。利用8個M > 6地震之震前活動度進行分析,發現臺灣南段區域展現主震前寧靜(quiescence)行為(Q-type;圖二a);而臺灣中段區域則是展現和1999年集集地震相似的主震前活躍(activation)行為(A-type;圖二b)。另一方面,南段Q-type地震前的寧靜時期長短和主震規模相呼應,震央附近的寧靜狀態主要和2.5 < M < 4.5地震活動下降的程度有關(圖三a),尤其當相對高b值的中央山脈南段周圍出現這類的寧靜現象,就要提高警覺此區可能在累積應力,為下一個大地震的發生做準備;而中段的A-type地震則傾向在出現3 < M < 5地震活動度加速的低b值區域發生(圖三b),這可能是因為震間期累積的應力狀態受到擾動而促進了大地震的成核發生。對於不同的板塊運動與應力狀態特性區域,孕震期的地震活動時空變化行為也不一樣,因此必須針對各自的指標訊號進行監測。

圖一、b值分布與去叢集(declustered)之地震活動度時空分布。白星號是1999年集集地震,震源機制則為8個M > 6研究地震。黑箭頭暗示地震活動度邊界。圖來自Wen et al. (2023)。

圖二、(a) Q-type地震與(b) A-type地震之震前的地震活動時間變化(RTL)函數,正值為活躍,負值為寧靜。垂直虛線標示震前的寧靜期或活躍期。圖修改自Wen et al. (2023)。

圖三、(a) Q-type地震的寧靜期分布與(b) A-type地震的活躍期分布。右下角則為每個地震的累積頻率-規模關係,紅點為震前10年的長期趨勢,黑點則為震前寧靜期或活躍期的結果。圖修改自Wen et al. (2023)。

參考文獻

Wen, Y.-Y., Chen, C.-C., Wen, S., & Lu, W.-T. (2023). Spatiotemporal seismicity pattern of the Taiwan orogen. Natural Hazards and Earth System Sciences, 23(5), 1835–1846. https://doi.org/10.5194/nhess-23-1835-2023